Il cinema di Sapere: il documentarismo scientifico italiano nel prisma di una rivista (1936-1943)

Università degli studi di Bari Aldo Moro francescopaolo.deceglia@uniba.it

Università degli studi di Bari Aldo Moro fabio.lusito@uniba.it

Received 5/7/2024㇑Accepted 20/12/2025㇑Published online 30/06/2025

Benché l’articolo sia frutto di una ricerca collaborativa, Francesco Paolo de Ceglia è da considerarsi autore dei paragrafi 3 e 4, Fabio Lusito dei paragrafi 1, 2 e 6. Gli autori ringraziano il Dott. Andrea Travaglini, dell’Archivio Storico della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, per la cortese disponibilità nell’individuazione e segnalazione di alcuni documenti utilizzati in questa ricerca.

Abstract

Dalla sua fondazione, nel 1935, Sapere prestò molta attenzione al cinema scientifico. Questo, ‘divulgato’ sulla rivista, non era oggetto di una analisi meramente cinematografica, ma indagato anche riguardo a tecniche e tecnologie adoperate. L’articolo intende ricostruire quale fosse il cinema proposto ai lettori, allo scopo di individuare discipline, approcci e ‘immagini della scienza’ comunicati. Per l’abbondanza di riferimenti filmici sulle pagine della rivista, un’attenzione particolare sarà concessa ai documentari entomologici e alla retorica ideologica di cui essi erano ammantanti; alle collaborazioni con la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli; ai documentari biotipologici. Tutto ciò, anche per meglio chiarire i rapporti tra Sapere e Istituto Luce, quindi il regime.

English abstract

Since its foundation in 1935, Sapere paid much attention to scientific cinema. This, ‘disseminated’ in the magazine, was not the subject of a merely cinematographic analysis, but also investigated with regard to the techniques and technologies employed. This article aims to reconstruct what cinema was offered to readers, to identify disciplines, approaches and ‘images of science’ communicated. Due to the abundance of filmic references on the pages of the magazine, particular attention will be paid to entomological documentaries and the ideological rhetoric with which they were cloaked; to collaborations with the Zoological Station Anton Dohrn in Naples; to bio-typological documentaries. All this, also in order to better clarify the relations between Sapere and Istituto Luce, hence the fascist regime.

Per scaricare l'articolo in pdf visita la sezione "Risorse" o clicca qui.

Introduzione. Le meraviglie della scienza e della tecnologia

Com’è avvenuto per il cinematografo, salutato al suo apparire come una semplice curiosità e oggi progredito fino a consentire una nuova forma d’arte, così è avvenuto per un’altra altissima conquista del genio umano: il volo. L’aeroplano, che ieri sembrava una assurda sfida alle leggi fisiche dell’Universo, è infatti una meravigliosa realtà dell’oggi […].

A queste parole, gonfie di retorica, seguivano le immagini della preparazione di un velivolo piuttosto rudimentale, accompagnate da un motivetto che andava gradualmente a confondersi col frastuono di un motore.L’avveniristico oggetto decollava, alzandosi di qualche metro, per poi riparare in acqua. Le immagini sfumavano quindi verso la spettacolare ripresa aerea di una flotta, ordinata e predisposta in formazioni a cerchi, triangoli, geometrie varie. La musica lasciava infine lo spazio di nuovo al rombo dei motori: quasi a restituire il meccanico verso di quello stuolo volante. Poteva bastare. Con un salto ben orchestrato, dalla tecnologia si passava alla biologia e alla medicina. La enfatica voce del cronista passava così a descrivere l’eroicità dei donatori di sangue, «i quali si sottopongono al miracolo della trasfusione per ridonare la vita a tante creature giunte sulla tenebrosa soglia del nulla». La colonna sonora ripartiva. Scienza e tecnologia erano mostrate come ‘meraviglie’ e ‘miracoli’: termini, questi, che, pur appartenendo al più consunto armamentario lessicale della comunicazione dei saperi scientifici in senso lato, riacquisivano vigore, sostenuti com’erano da quello che si credeva l’impasto perfetto tra buona volontà italica e fervente genio individuale.

‘Immagini della scienza’, si sarebbe detto qualche tempo fa, nel senso in cui le immagini raccontano «il portato di un’intera cultura entro la quale filosofi e politici e letterati operano». Il tutto, nel quadro dell’attuale «divenire della società» [Rossi, 1977, p. 7-8] [Pogliano, 2006]. Una società, in questo caso, come quella degli anni Trenta del secolo scorso, in cui – passata la fase più sperimentale e di orientamento di che cosa il cinema fosse o potesse essere – le macchine da presa ispiravano azzardi avanguardistici e indagini meno timide nel vasto campo della scienza e della tecnologia [Brunetta, 2009]. In Italia, passata la crisi che aveva colpito il cinema dopo la Grande Guerra, gli anni Trenta furono infatti all’insegna della promozione della modernità, così esaltata dal Fascismo [Gentile, 2008]. Allo scopo, più o meno dichiarato, di tener testa al successo hollywoodiano e agli scatti in avanti tanto dei concorrenti europei quanto del dottrinale realismo cinematografico sovietico [Bertetto, 2016, p. 152-156].

Si proceda con ordine. Quelle descritte in apertura sono alcune delle immagini proiettate nel contesto di Rivista Luce del 1935, sotto la direzione artistica del regista Arturo Gemmiti, che, prima di avventurarsi nel racconto dell’impresa coloniale, di kolossal bellici e di trasferirsi in Argentina, era stato tra i più abili documentaristi al servizio dell’Istituto Luce [Ben-Ghiat, 2015, p. 21-42] [Garvin, 2020] [Mancosu, 2022] [Zinni, 2023]. Anno 1935, dunque. Un anno fortunato per la disseminazione del sapere scientifico-tecnologico in Italia, se si considera che, in gennaio, veniva battezzata la rivista Sapere. Era stata la determinazione di Ulrico Hoepli, editore svizzero naturalizzato italiano, a far sì che il progetto si avviasse a Milano. La nascita del futuro magazine coincise con la morte del suo editore. Ma questa è un’altra storia, che non avrebbe tarpato le ali all’ambizioso progetto.

Sapere ambiva infatti a essere la prima rivista di divulgazione scientifica in Italia: non in ordine cronologico – diverse erano state le esperienze pregresse [Govoni, 2002] [Lusito, 2023, p. 200-201] – bensì per merito e diffusione. La nuova fucina della scienza ‘per tutti’ si dimostrava, d’altronde, pronta ad affrontare anche il rapporto tra il grande schermo e i saperi specialistici, inaugurando nel 1936 una specifica rubrica, Il cinema di Sapere, che avrebbe avuto lo scopo di mostrare, più che il «cinema spettacolare», quello «utilitario», come si spiegava in un articolo a firma di Luciano De Feo [De Feo, 1936b, p. 103]. La stampa commentava l’«immagine-movimento», per dirla con Deleuze [Deleuze, 1984] [Deleuze, 1989], sebbene con la fissità del fotografico e del cartaceo, creando una sorta di cortocircuito, che comunque faceva bene sia alla stampa sia al cinema. Paradossi a parte, una rivista come Sapere, che mirava alla diffusione della conoscenza scientifica e tecnologica, non poteva esimersi dal trattare un connubio la cui dote era l’onere di agire, come aveva sintetizzato Thomas Edison, in quanto «grande educatore della povera gente» [Lussana, 2018a, p. 19].

D’altro canto, che tutto fosse interconnesso, era stato dichiarato, qualche mese prima della fondazione della rivista, dagli scranni della Biennale veneziana: «la scienza è al servizio dell’arte, la scienza è necessaria per alimentare ogni manifestazione artistica». Ciò è quanto reputava il conte Giuseppe Volpi, senatore fascista e presidente di Confindustria, imprenditore persuaso che il cinema fosse un potente «mezzo di progresso tecnico» e di «espressione artistica» [F. S., 1934] [Bono, 1991] [Brunetta, 2022]. Ora vi era tutto l’interesse delle alte sfere fasciste a che il ménage à trois tra scienza, cinema e messa in scena del (vero o presunto) progresso si compisse. Ragion per cui lo stesso Istituto Luce, fondato nel 1924, aveva scommesso nel corso degli anni Trenta sul documentarismo scientifico, naturalistico e informativo [de Ceglia, 2011a, p. 954-959]. Tanto più, a partire dal 1933, con la presidenza di Giacomo Paulucci de’ Calboli: convinto che il cinema servisse a rafforzare l’immagine del regime, specie nel contesto internazionale [Tassani, 2012, p. 245].

Il presente articolo, indagando tra le pagine della rivista e, in particolare, della rubrica Il cinema di Sapere, pubblicata tra il 1936 e il 1943, intende mostrare quale immaginario cinematografico-scientifico vi si promuovesse, quali giochi di forza tra cineasti e scienziati emergessero e quale ideologia politico-culturale fosse sottesa a tale operazione. Per farlo, si cercheranno di ricostruire i rapporti tra Sapere e l’Istituto Luce e, in particolare, si prenderanno in considerazione i film entomologici, di biologia marina e biotipologici, le cui recensioni o schede illustrative trovarono sovente ospitalità sul periodico.

Nella fucina di Hoepli

Per comprendere i motivi dell’attenzione di Sapere nei confronti dell’universo cinematografico – e delle produzioni Luce in particolare – conviene gettare un rapido sguardo sulle dinamiche sociopolitiche degli anni Trenta, in relazione alla più generale proposta editoriale offerta da Hoepli e alle politiche del Luce.

Hoepli era allora tra gli editori più attivi nel campo della manualistica nonché particolarmente interessato alle scienze e alla tecnologia [Decleva, 2001]. Già da qualche tempo si era assicurata la pubblicazione dei sette volumi dell’opera di Alessandro Volta (1918-1929) e, nel 1935, era diventata la casa editrice degli scritti di Mussolini [Govoni, 2011, p. 851], la cui pubblicità sarebbe apparsa costantemente su Sapere. Con Hoepli collaborava Rafaele Contu, il quale, di formazione tecnico-ingegneristica, si era già cimentato non solo nel giornalismo scientifico, ma anche nella traduzione di importanti testi di divulgazione. Tra i numerosi, la fortunata edizione italiana, realizzata insieme con Tomaso Bembo, de La teoria di relatività dell’Einstein: esposizione elementare alla portata di tutti, di Harry Schmidt, più volte pubblicata, a partire dal 1922, sempre per i tipi di Hoepli, la quale avrebbe da quel momento in poi indotto Contu a confrontarsi in varie occasioni con la scienza einsteiniana [Contu, 2022, p. 104-108]. Egli tradusse anche il celebre Dalle stelle agli atomi, del geofisico norvegese Fredrik Carl Mulertz Stoermer, di cui curò quattro edizioni a partire dal 1931. Spiega il suo metodo di lavoro Giorgio Abetti, che con lui collaborò proprio nella cornice di Sapere:

Dalle stelle agli atomi è un libro che ci porta dalle profondità dell’universo all’interno dell’atomo. È naturale che un tale libro affascinasse Contu proprio in quella linea di lavoro che egli si era prescelta; ma una semplice, nuda traduzione non poteva bastare ai suoi fini e alla sua intelligenza. Egli voleva completarlo, metterci qualcosa di personale, di italiano, così che non è esagerato il dire che l’autore stesso davanti alla traduzione italiana doveva riconoscere che era questa quasi un altro libro più ricco dell’originale. Per la interessante appendice, a completamento degli argomenti svolti dallo stesso Stoermer, egli chiamò a raccolta i migliori scienziati del tempo [Anon., 1953, p. 9-10].

Contu era un uomo estremamente colto e versatile [Contu, 2022]. Era affascinato dall’infinitamente piccolo e dall’infinitamente grande (temi, questi, che si sarebbero costantemente ritrovati nella rivista) e riusciva a comunicare in maniera semplice la propria passione. Fu così che Ulrico Hoepli discusse con lui l’idea di Sapere e – credibili motivi politici a parte – per le sue doti gli affidò la direzione esecutiva della rivista (mantenuta da Contu per tutta la prima serie, fino al 1939), facendolo affiancare da un direttivo composto dal biologo Ernesto Bertarelli, dall’anatomopatologo Carlo Foà e dell’ingegnere Raffaele Leonardi. Si sarebbe trattato di un’impresa speciale, in cui l’arte era chiamata a rendere «comunicabile» la scienza e a interagire con essa. Giuseppe Ungaretti avrebbe lodato Contu per la sua abilità «anche nelle imprese pratiche – e chi non ricorda Sapere, rivista che aveva ideato e preparato, negli anni che la diresse? – il suo sogno rimaneva quello stesso cui da scrittore mirava». Era un sogno di trovare una «comunicabilità fra scienza e arte, e specialmente fra l’arte e le scienze esatte di cui era cultore» [Anon., 1953, p. 81].

Il quindicinale fu immediatamente un successo: 102.760 copie, al costo di due lire, diffuse, in Italia e nelle colonie, sin dal primo numero, che nel tempo, fino alla guerra, si assestarono intorno alle 40.000. E sin da subito si avvalse di uno straordinario apparato iconografico, mostrando grande interesse anche per le ‘immagini in movimento’. Da questo punto di vista, sviluppando filoni di ricerca e modalità comunicative già di certo rilievo nella produzione Hoepli. La casa editrice era infatti sempre stata ‘preveggente’ nel proporre studi, per esempio, sulla televisione in un contesto pur tecnologicamente arretrato come l’Italia, in cui le trasmissioni regolari sarebbero partite soltanto nel 1954; mentre altrove, come in Gran Bretagna, dai primi anni Trenta i programmi televisivi seguivano già una programmazione ordinaria e si poteva contare su una modesta, ma non trascurabile, diffusione degli apparecchi [Crisell, 2002, p. 27-48]. A tal proposito, si tengano presenti le ricerche dell’ingegnere goriziano Arturo Castellani, sintetizzate nei volumi Funzionamento e costruzione di una stazione trasmittente-ricevente [Castellani, 1932] e Trattato di televisione moderna [Castellani, 1934]: due pionieristici lavori, pubblicati appunto da Hoepli e animati dalla volontà di accelerare nel Belpaese l’attenzione per il nuovo mezzo di comunicazione. Un interesse, questo, che sarebbe rimbalzato anche sulle pagine di Sapere, le quali, invero soprattutto nei primi anni, avrebbero mostrato un entusiasmo misto ad ansia per la conoscenza delle tecniche alla base di apparecchi domestici che si riteneva sarebbero presto entrati in produzione, indi nelle case degli italiani [Castellani, 1935a].

Vero è che, mentre oltremanica si era sin da subito intuita la potenza del mezzo, concepito dagli albori come ‘strumento dell’impero’ [Potter, 2012, p. 18-45], fu solo con ritardo che l’esigenza di far partire la televisione in Italia fu avvertita dal Fascismo. I propositi di fondere l’immagine cinematografica e la cronaca radio – questi erano i termini in all’epoca era concepita la televisione (si era soliti riferirsi alla ‘radiovisione’) [Verdegiglio, 2003] – non vennero comunque, se non parzialmente, tradotti in pratica. L’ingresso in guerra ebbe, infine, «l’effetto di congelare e convertire a fini bellici le prime prove di radiotelevisione» [Lussana, 2018b, p. 269]. Il Paese dovette pertanto rinviare la realizzazione del progetto.

Quanto alla cinematografia, Hoepli, nel suo immenso catalogo di manuali, le aveva da subito riservato un posto non trascurabile [Re, 1907] [Mariani, 1916], essendo perdipiù capace di cogliere le novità con tempismo perfetto. Come quando, nel 1930, anno di produzione e distribuzione del primo film sonoro italiano, La canzone dell’amore, la casa editrice aveva dato alle stampe Cinematografia sonora. Elementi teorico-pratici di Ernesto Cauda [Cauda, 1930]. Nel frattempo, al Luce, Paulucci de’ Calboli era subentrato, dopo un breve ‘commissariamento’ successivo alla presidenza di Luciano De Feo, che era stato colui il quale aveva in ogni senso lanciato l’Istituto e reso un apparato di comodo per il governo fascista.

L’interesse di De Feo per il cinema oltrepassava la dimensione dello scacchiere politico. Tanto che, nel 1935, pur fuori dai giochi, aveva stretto con Hoepli un accordo per la pubblicazione della prima Enciclopedia delle arti e delle industrie del cinema (prevista in 5 volumi, ma mai pubblicata). Fu comunque lui a rappresentare il punto di congiunzione tra lo spirito divulgativo di Hoepli e la settima arte. Così, nel 1936, la casa editrice avallò la pubblicazione di Cinema: Quindicinale di divulgazione cinematografica, di cui egli fu primo direttore (1936-1938). Con queste parole De Feo battezzava la nuova avventura:

Il cinema è un’enorme enciclopedia scritta per immagini mobili; e si può dire che non v’è ‘voce’ di codesta enciclopedia universale, ossia non v’è pellicola che, per sciatta e banale ch’essa sia, non susciti nello spettatore una reazione positiva o negativa; non contribuisca insomma alla sua esperienza psicologica e mentale, alla formazione della sua coscienza, in definitiva alla sua interpretazione del mondo [De Feo, 1936a, p. 5].

De Feo era il trait d’union tra Hoepli e il Luce, ma anche con Mussolini [Taillibert, d’Arcangeli, 2017]. Per tal motivo fu quasi scontato che Sapere potesse o dovesse a un certo punto concedere attenzione al cinema, seppure nel contesto della divulgazione scientifica, declinandolo a partire dalle produzioni Luce e secondo il gradimento del regime. La rivista si ritrovò, così, a riverberare alcuni topoi tipici della propaganda fascista, tanto nella divulgazione generalista, quanto nella discussione di quel cinema che da Mussolini in persona era stato considerato «l’arma più forte» di cui il regime potesse servirsi per esercitare la propria egemonia culturale [Taviani, 2014, p. 241]. Non a caso, egli era stato persuaso dell’utilità del cinema documentaristico-scientifico proprio da De Feo, il quale gli aveva mostrato le scene del film La vita delle piante, girato da Roberto Omegna in autonomia negli anni Venti e poi confluito nella Cineteca scolastica del Luce: film che godeva di uno scaltrito uso di «riprese con la macchina acceleratrice e rallentatrice». Fu da allora – così viene riferito – che il Duce appoggiò incondizionatamente il nascente Istituto e la sua produzione documentaristica [Lussana, 2018a, p. 38].

Insetti cooperativi, per natura o per coercizione

È difficile in questa sede render conto, seppure per cenni, dell’importanza di Roberto Omegna per la cinematografia scientifica italiana [Tosi, 1979] [de Ceglia, 2011b, p. 321-331] [Rendi, 2013]. Egli le diede, in qualche modo, battesimo a Torino, grazie alla collaborazione con la Ambrosio Film, già nella prima decade del secolo. Il suo lavoro si inseriva in quello di una intera generazione di «cine-scientists» (che poi scienziati non erano), come li ha definiti Jean-Baptiste Gouyon, i quali nelle prime decadi del secolo scorso, pur con risultati assai vari, realizzarono Films of fact: a tutti gli effetti, i primi documentari scientifici di cui disponiamo [Gouyon, 2016]. Gli italiani non erano stati, certo, i primi a lanciarsi nell’impresa [Boon, 2008, p. 29-32] [Gaycken, 2015, p. 15-53], ma fino alla fondazione del Luce avevano mantenuto un interessante policentrismo produttivo e, con esso, una certa varietà stilistica. Dal 1924, tuttavia, con l’acquisizione da parte dell’Istituto di una posizione di predominio sul mercato, indi, nel 1926, con il trasferimento a Roma di Omegna – che si portò dietro gran parte del girato, il quale sarebbe stato spesso riutilizzato in film successivi – quello che era stato lo stile di questo singolo cineasta divenne, in qualche modo, lo stile del documentarismo scientifico italiano tout court. La nuova collocazione nella capitale corrispose, infatti, per lui a una vera e propria consacrazione: la sua abilità tecnica e i rapporti istituzionali che ebbe modo di intessere lo resero immediatamente un punto di riferimento del documentarismo italiano. Ciò, tanto più in quanto i suoi lavori, che si lasciavano contaminare dalla tradizione francese, davano respiro internazionale alla cinematografia italiana, in accordo con la visione del Luce di Paulucci de’ Calboli [Tosi, 1979] [Cahill, 2019, p. 17-25].

Come per i colleghi d’oltralpe, al centro degli interessi di Omegna furono le scienze della vita, in particolare la botanica e la zoologia nelle loro articolazioni [Landecker, 2011] [Gaycken, 2012] [Olszynko-Gryn, Ellis, 2017] [Cahill, 2019] [Long, 2020]. E anch’egli, grazie alle nuove tecniche microcinematografiche, ebbe la possibilità di aprirsi a un mondo che fino a quel momento non poteva essere colto nell’evoluzione delle sue fasi e non mostrava nel dettaglio i suoi ‘abitanti’, se non cristallizzati in singoli fotogrammi limitativi [Braun, 1992] [Landecker, 2006]. Il suo stile rimase tuttavia squisitamente didattico e poco incline a confrontarsi con le suggestioni che, soprattutto a partire dagli anni Trenta, incominciarono a soffiare dal resto d’Europa. Omegna lavorò su vari temi ma si concentrò sull’entomologia, producendo documentari, tra l’altro ben fatti, che si ritrovano sulle pagine di Sapere. Ricadono in questa categoria piccoli capolavori della prima metà degli anni Venti: La mantide religiosa, Vita delle farfalle, La vita delle api, tutti (ri)apparsi dal 1924 e negli anni, variamente rielaborati, riproposti dal Luce. Come se il tempo non passasse mai e Sapere, incurante dell’evoluzione delle tecniche e dei modi espressivi, avesse solo bisogno di un enorme archivio di fotogrammi a cui attingere. Non era tanto la rivista a dar visibilità ai film, quanto questi ultimi a fornire a essa materiale iconografico.

La vita delle api si distingueva, oltre che per essere un lungometraggio (42 minuti, almeno in una delle versioni disponibili), perché «si pone al confine tra ciò che fu prodotto da Omegna per ragioni scientifiche […] e le sporadiche, ma purtroppo presenti, incursioni di un regime che intende manipolare anche una certa conoscenza divulgativa, che per sua natura dovrebbe invece essere scevra da ogni condizionamento esterno» [Sperduto, 2016, p. 100-101]: a darne la misura sono le didascalie adoperate che, al contrario di quelle usualmente apposte dal regista, presentano «aggiunte propedeutiche più a espressioni propagandistiche che ad altro» [Ivi, p. 102]. A tal proposito si tenga presente che questi film, pur prodotti in larga parte negli anni Venti, continuarono a circolare in abbondanza durante tutta l’epoca fascista e oltre, spesso risemantizzati e con didascalie (durante il muto) e commenti vocali (col sonoro), che potevano non avere alcunché a che fare con le intenzioni di chi aveva girato le riprese.

Nella reinterpretazione ideologica, le capacità di organizzazione, costruzione, cooperazione animale mostrata nelle pellicole entomologiche era metafora della società fascista: che cos’era il lavoro degli insetti, ognuno con il suo ruolo, con un ‘mestiere’, se non una forma naturale di corporativismo? La vita dei ragni, del 1930, ad esempio, fu approfondita, con dovizia di particolari, sul numero 38 di Sapere del 1936. Come negli altri casi, la distanza temporale tra la realizzazione del documentario e la pubblicazione dell’articolo fornisce l’evidenza del fatto che non si trattasse di una recensione in senso stretto, bensì di un intervento programmato, probabilmente anche in occasione di un ‘ritorno’ sugli schermi del film. I ragni, «inconsapevoli attori del dramma», erano comunque lodati per la loro abilità da «geometra nato» di «tessere» il filo della loro tela [De Stefani, 1936, p. 56]: dei buoni lavoratori, insomma.

L’avvedutezza tecnica e la volontà di raccontare ‘piccole storie’ furono costanti della produzione omegnana. Nel già menzionato Vita delle farfalle, egli usò accorgimenti rivelatori della professionalità e del controllo del dettaglio con cui avrebbe sempre progettato le riprese:

Per facilitare ed accelerare alquanto lo sviluppo di quegli animaluzzi [i bachi, n.d.r.] durante l’esperimento, che malgrado il metodo accelerato, è durato un mese e mezzo circa, li tenevo in un ambiente riscaldato artificialmente. E noti che era di luglio ed io mi trovavo coi miei bacherozzoli nella deliziosa temperatura tropicale di 60°! Rimediavo in parte a quell’eccesso di temperatura mettendomi una vescica con ghiaccio sul capo. Quando i bruchi erano appesi io stavo ad osservarli dalle sei del mattino fino al tramonto del sole, cioè fin che si poteva fotografarli con la luce naturale. […] Nel termine di un’ora con quella temperatura africana le mie farfalle erano asciugate e potevano stendere le ali, che cominciavano ad agitare, provandole prima, di lanciarsi nell’ebbrezza del primo volo. […] Una volta che le farfalle avevano messo le ali certo sarebbero volate via per il teatro lasciandomi con un palmo di naso. Ma io provvidi a trattenerle nel mio dominio con la cura ugolinesca del digiuno. Appena dalle crisalidi furono sbocciati gli insetti perfetti, ne chiusi una cinquantina in una gabbia e li tenni per tre giorni a digiuno. Dopo questa lunga dieta apersi la gabbia: ma prima avevo avuto cura di disporre intorno fiori freschi imperlati dell’acqua con cui erano stati innaffiati. Le farfalle affamate ed assetate, subito volarono e si posarono avidamente sui fiori. La fame e la sete, che domano l’uomo più resistente e ribelle, avevano pure addomesticate le farfalle, che senza alcun timore, dopo essersi saziate, sui fiori, venivano anche a posarsi sulla mia persona e sulla macchina [S.M.N., 1913].

La sua fu l’esplorazione di una natura indoor, riprodotta in laboratorio: una parola, quest’ultima, che per Omegna non fu soltanto una metafora. Quello che egli si fece costruire al Luce fu infatti un vero «laboratorio d’un dottor Faust modernizzato», analiticamente descritto nella Rivista internazionale del cinema educatore del luglio 1934, come «dotato di cineprese a periodi, cineprese applicabili a microscopi, macchine fotografiche per foto microscopiche, lampade per la illuminazione dei corpi infinitesimali, termostati per condurre e mantenere a temperature speciali delle culture di bacilli, obiettivi di ogni tipo». Quali, i motivi di una scelta così ‘internista’? C’è chi ha ipotizzato fosse un modo per proteggersi dal regime. Riflette il critico cinematografico Mino Argentieri: «La sua umile clausura in laboratorio, mentre nei teatri di posa si metteva mano a polpettoni grondanti retorica, non rappresentò certo una forma di resistenza o una manifestazione di palese dissenso, ma non è da scartare l’ipotesi che la fervida attività in cui il regista si gettò fu anche il pretesto per difendersi dal frastuono che proveniva dalle piazze e per non vendere la coscienza così come era capitato a parecchi intellettuali reattivi agli onori e alle feluche dell’Accademia, alle laute prebende e ai privilegi accordati alla cortigianeria» [Argentieri, 1979, p. 35].

Come che sia, quel che sarebbe stato rimproverato (non certo su Sapere) al documentarismo di Omegna e del Luce in generale era la mancanza di una quota di «subiettività», che, in un cinema rinnovato come quello degli anni Trenta, avrebbe forse reso meno didascalici i contenuti di film peraltro ineccepibili dal punto di vista formale [Heilbronner, 1934, p. 50]. Per sua scelta o no, il cineasta rimase sempre fedele a se stesso, non ambendo a un’arte più complessa. Giusto per fare un confronto, negli stessi anni Jean Painlevé, pur dedicandosi a un cinema para-didattico, non si sottraeva ai canoni del surrealismo: le riprese sulla riproduzione sessuale degli ippocampi in Hyas et stenorinques (1929) non avevano soltanto lo scopo di rivelare un dettaglio zoologico, ma ambivano a esplorare una sorta sessualità primordiale, a ricreare atmosfere piene di seduzione e mistero, ossia fare cinema in senso stretto [Fretz, 2010] [Martínez Armas, 2023].

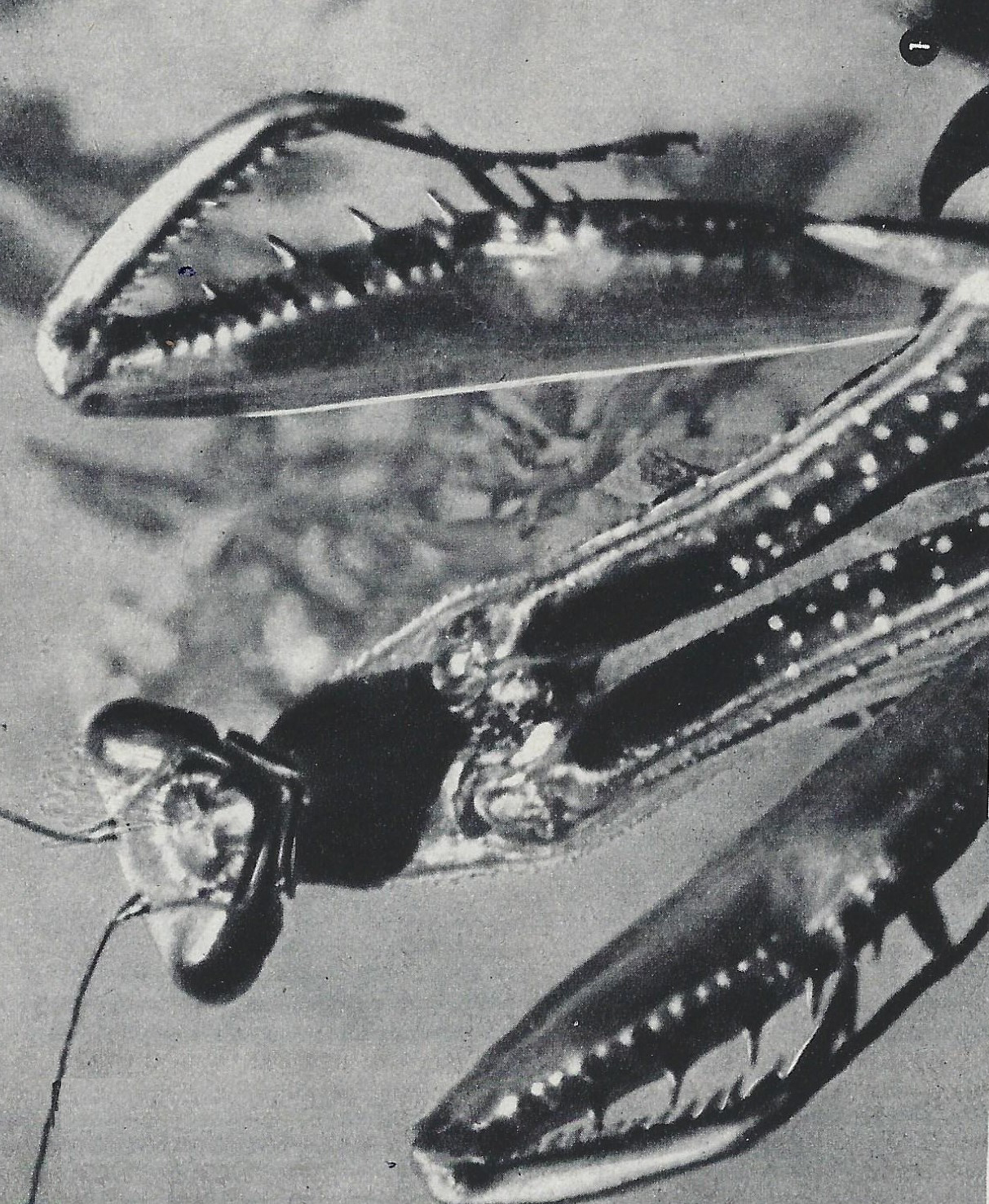

Più convenzionali, si è detto, i film del Luce, che, anche quando si concentravano sulla riproduzione animale, nel migliore dei casi si limitavano a mostrare rituali di accoppiamento. Ciò avveniva nella omegnana La Mantide religiosa: una pellicola che, per inciso, si soffermava soprattutto sulla deposizione delle uova, tratteggiando le inquietanti caratteristiche di una «tigre degli insetti. Carnivora, voracissima». Un essere che restituiva lo stato di natura come una sorta di ‘male assoluto’(Fig. 1).

Di là da questo o quel film, è difficile affermare che tal tipo di retorica esprimesse appieno le intenzioni di un regista che solitamente preferiva l’esaltazione delle dinamiche sociali in seno alla natura, a emergere dalla quale era piuttosto la dimensione collaborativa e talvolta domestica dei piccoli protagonisti umanizzati dei suoi film, non di rado colti nel compiere missioni ‘epiche’, a cui Omegna guardava con partecipazione e una buona dose di ironia [de Ceglia, 2011b, p. 325]. Vero è che i suoi documentari potevano raccontare storie archetipiche, che la propaganda interpretava come voleva. Se si trattava di dinamiche collaborative, ci sarebbe stato sempre qualcuno che avrebbe esaltato lo stato di natura e la sua indole precorritrice del fascismo [Romano, 2019]. Come Ottorino Cerquiglini, su La Domenica del Corriere, a proposito del menzionato La vita delle api:

Per noi italiani, in tempi come questi di risorto sentimento nazionale, ci sarebbe da fare una questione di nazionalismo anche a proposito dell’utile e sapiente imenottero […]. Le api offrono il più fulgido esempio del regime fascista allo stato di natura. L’ape è dunque fascista della prima ora [Cerquiglini, 1927].

Lo stesso si sarebbe detto di scimmie socialmente organizzate secondo una logica squadrista [Scortecci, 1936]. Ma c’erano anche animali che venivano ritratti nella loro indole violenta, come i granchi, «guerrieri per costituzione» [Biologus, 1936, p. 318]. O soprattutto la mantide religiosa:

Nessuna bestia al mondo fu mai meritatamente celebre per la sua ferocia quanto la mantide. Ferocia che contrasta col particolare atteggiamento di preghiera che essa assume, standosene immobile sui rami e tra le paglie dei rovi e di varii arbusti col busto sollevato e le zampe anteriori giunte dinanzi al petto […]. Ma entro quel petto non albergano certo sentimenti pii: quella immobilità e quella posizione delle zampe corrispondono alla posizione d’insidia nell’attesa della preda, che, non appena passa a portata di mano, viene immancabilmente adunghiata dagli artigli solidi e tenaci e divorata all’istante [Colosi, 1936, p. 179].

La natura si presentava ora come astuta e crudele. Ma un potere superiore avrebbe potuto coartare e incanalare la violenza della selvatichezza in forme di cooperazione o di ‘sfogo’ al di fuori della comunità [Gentile, 1989] [Mosse, 1990] [Albanese, 2014]. Ed è per questo che, per esempio, si sottolineava, quanto le ‘atroci’ pratiche della mantide fossero state dominate dal genio tecnico del regista. Omegna aveva in effetti proceduto all’«educazione degli insetti che dovevano venire colti dall’obbiettivo fotografico. Basti pensare che le mantidi depongono le ova durante la notte, e che la luce indispensabile per la presa fotografica impedirebbe lo svolgimento del parto» [Colosi, 1936, p. 179]. Donde il lungo lavoro di ‘allenamento’ delle bestioline alle condizioni di ripresa. La natura selvaggia era ormai in gabbia e un cineasta-dittatore le insegnava (suo malgrado) a comportarsi con un’indifferenza da attrice professionista a favore di cinepresa. Che si parlasse di comunità di insetti, roditori, pesci o esseri umani, poteva ormai avere scarsa rilevanza.

La lezione del modernismo: farsi piccoli per rendere inedito il quotidiano

La rubrica Il cinema di Sapere venne inaugurata, si è detto, nel 1936. Ciò accadeva a circa un anno dalla fondazione della rivista, probabilmente dopo che la direzione ebbe percepito il largo interesse del tema o, semplicemente, dopo che furono presi gli accordi con il Luce. Basti pensare che a metà degli anni Trenta esistevano decine di periodici cinematografici in Italia, ma nulla di specifico sui film scientifici. Ed è per questo che la proposta di un «cinema utilitario» venne accolta con grande entusiasmo. Di quali film avrebbe dovuto trattare la rubrica? Lo specificava, ancora una volta, Luciano De Feo:

Ed arriviamo ad un settore di portata eccezionale: quello della cinematografia scientifica che SAPERE intende affrontare con sistema nei campi molteplici che la compongono. Con i sistemi della macrocinematografia, della micro e dell’ultracinematografia, con la rontgencinematografia, con quella ad alta frequenza e con l’uso dei raggi infrarossi (per non citare che i principali) si è reso possibile lo studio e la definizione di fenomeni che la scienza in molti casi era impotente ad analizzare e percepire nel progresso di evoluzione lentissima, con altri metodi. Così contributi di varia ma spesso notevolissima importanza ha dato la ricerca a mezzo del cinematografo: […] nel campo delle scienze biologiche e fisiologiche; […] nel campo medico-chirurgico; […] nel campo delle scienze agronomiche; […] nel campo delle scienze astronomiche […] [De Feo, 1936b, p. 105].

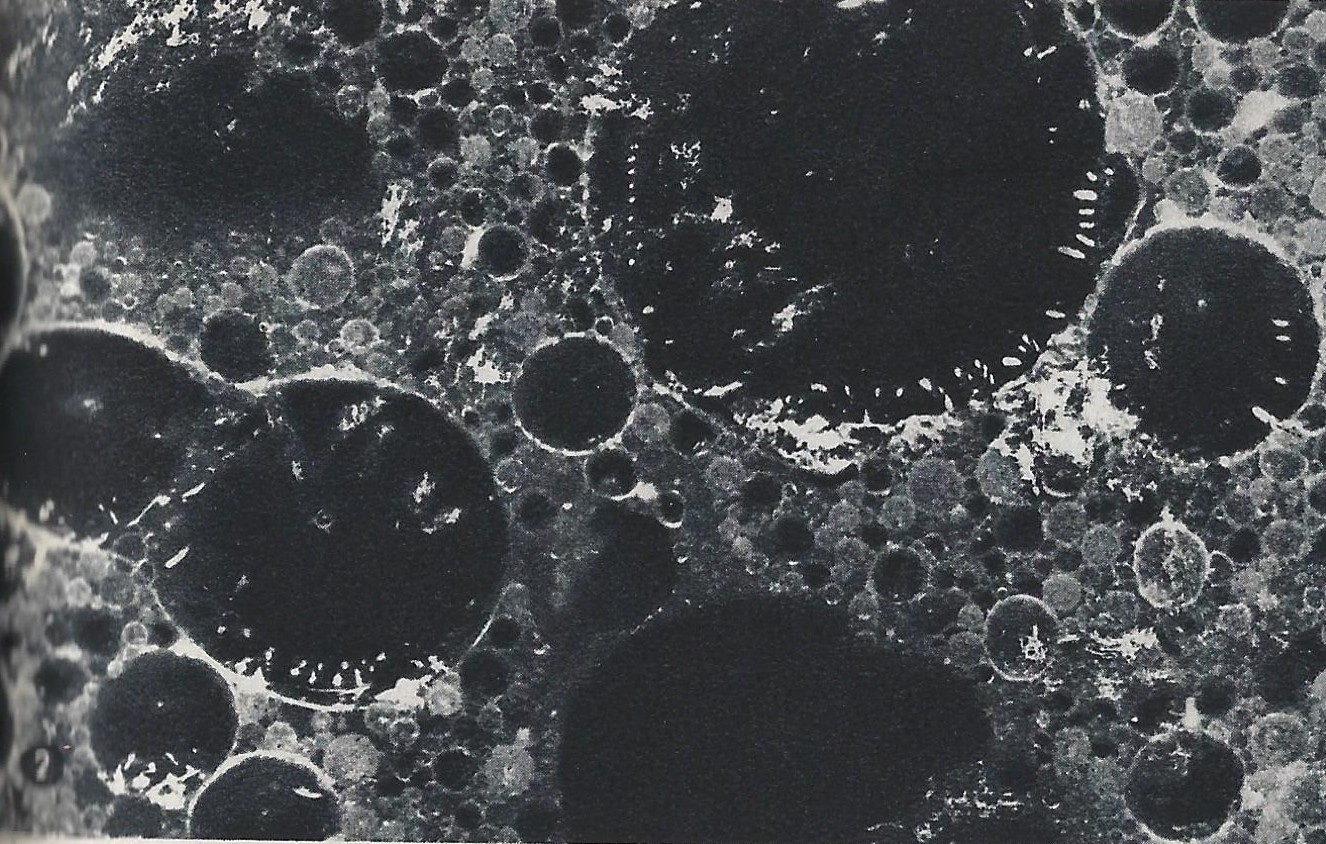

Le promesse img

Le promesse di De Feo non sdarebbero state disattese. Le tecniche da lui menzionate (anche qualcuna in più) furono infatti oggetto di attente disamine. E le foto che ne derivarono non vennero semplicemente poste a corredo di articoli, bensì sovente costituirono l’articolo stesso, per completare il quale erano talvolta aggiunte una breve introduzione e qualche didascalia. Da questo punto di vista, non si può non registrare in Sapere una quasi maniacale attenzione alla comunicazione visuale: la fotografia, peraltro di alta qualità, non solo si poneva allo stesso livello del testo scritto, ma in alcuni casi lo sostituiva. Donde, nei primi tre anni di vita del periodico, la creazione di rubriche di immagini microfotografiche, come La lente in casa o Il microscopio in cucina, le quali, magnificando le dimensioni e decontestualizzando i dettagli, rendevano estranei, regali e talvolta inquietanti quelli che erano oggetti di uso comune: «Tozzi di pane diventavano ameni paesaggi lunari, un semplice brodo in ebollizione diveniva un paesaggio surreale, oggetti quotidiani quali banali utensili casalinghi si trasformavano in complesse superfici modulari astratte» [Ferraro, 2023, p. 240] [Redazione, 1935] (Figg. 2.1 e 2.2).

L’obiettivo della macchina, commentava il fotografo Antonio Boggeri, non aveva più il banale scopo di riprodurre meccanicamente il reale, come si pensava in passato [Daston, Galison, 2011], bensì di compiere

in questo caso una reale funzione di creatore quando, per suo mezzo, o con l’ausilio del microscopio, dei raggi X, o anche alterando i rapporti normali che intercedono fra noi e le cose che ci circondano, entra in sfere ignorate. Ma queste immagini non saprebbero che stupirci, se non vi scoprissimo, all’infuori dell’interesse scientifico e naturalistico, quelle particolari bellezze di armonia e di ritmo architettonico che ne fanno degli esemplari superiori, rispondenti agli ideali estetici insiti nel nostro gusto [Boggeri, 1932, 45-46].

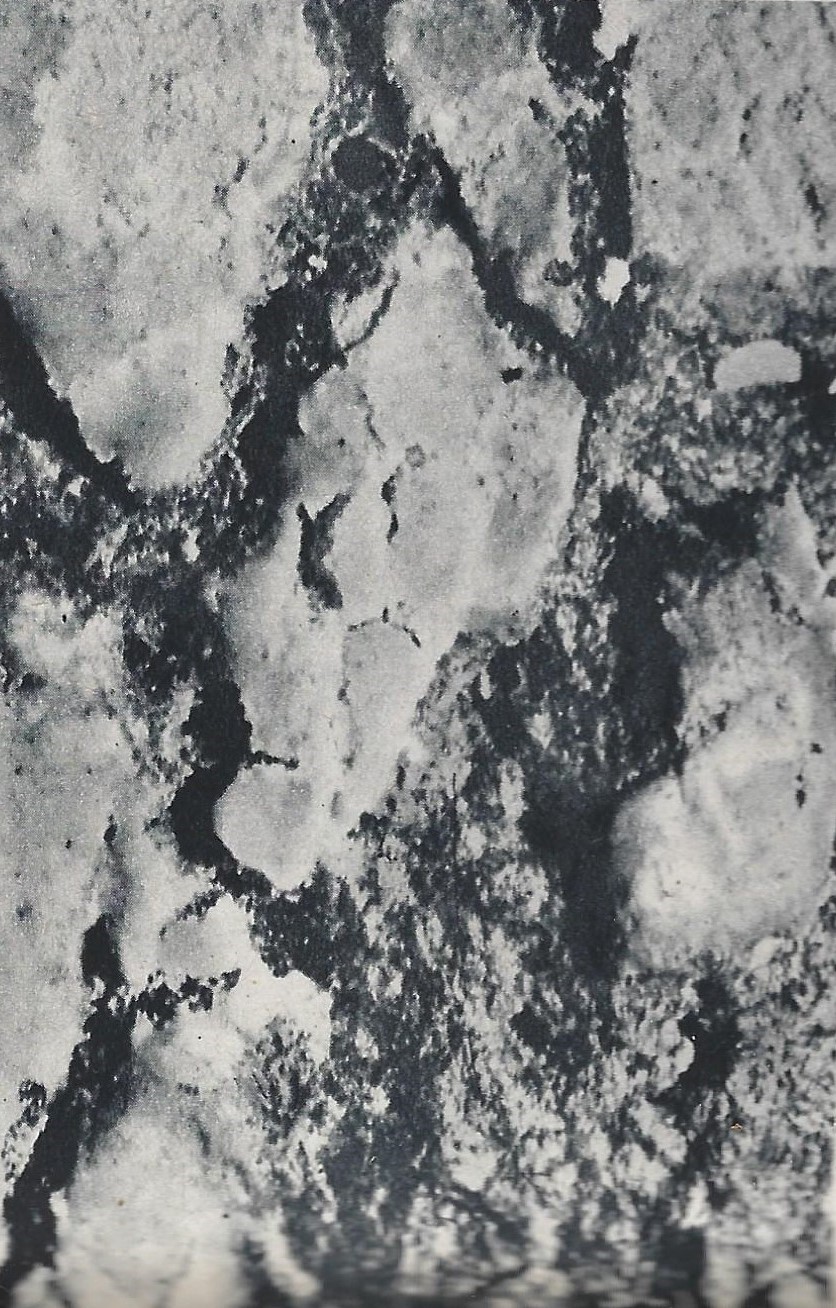

La foto-cinematografia img

La foto-cinematografia incarnava le aspirazioni del modernismo, che avrebbe superato i limiti del contingente: nell’intento di «superare e arricchire in termini conoscitivi i risultati puramente sperimentali della scienza, proponendosi come elemento generativo e creativo di processi che assumono al contempo interesse empirico ed estetico» [Sorrentino, 2024, p. 124]. Motivo per cui, a parte che per soggetti naturalistici, su Sapere trovarono spazio gli scatti di alcuni dei protagonisti più autorevoli del modernismo italiano, come Stefano Bricarelli, Achille Bologna e Bruno Stefani (Fig. 3.1 e 3.2).

Se la lezione img

Se la rivista si apriva a suggestioni estetiche di grande impatto, Il Cinema di Sapere, che doveva rifarsi a prodotti cinematografici ‘già fatti’, non sfruttò appieno le potenzialità messe a sua disposizione, non abbandonando mai il taglio descrittivo-didascalico. Nonostante le nuove tecniche descritte da De Feo fossero numerose e tutte impiegate, a dominare la comunicazione dei primi anni fu infatti la ‘strategia della lente d’ingrandimento’, ossia l’uso della microfotografia: forse per semplici motivi estetici legati al modernismo e per la passione di Contu per (l’infinitamente grande e) l’infinitamente piccolo. Ma, a essere maliziosi, si può giudicare che un certo ruolo dovette giocare anche la pressione degli inserzionisti pubblicitari, molti dei quali – Industrie Galileo, in primis – produttori di macchine fotografiche, lenti e microscopi. Di questi ultimi strumenti si illustrava, in effetti, l’utilità anche solo a finalità hobbistiche, aiutando i lettori a superare piccoli problemi tecnici, quali la messa a fuoco ecc. Insomma, si faceva in qualche modo passare l’ammiccante idea che chi possedesse un microscopio fosse un piccolo scienziato e che da esso sarebbe provenuta ogni scoperta futura, visto che proprio a tale strumento «dobbiamo larghissima parte delle nostre conoscenze attuali in quasi tutti i rami dello scibile» [Curiosus, 1938, p. 151].

Non solo microscopi, invero: gli articoli di argomento lato sensu foto-cinematografico di Sapere, oltre a parlare di film, descrissero apparecchi e tecniche da un punto di vista pratico, con una minuzia di dettagli da manuale ingegneristico (per questo aspetto, di grande aiuto furono le squadre di disegnatori Hoepli, formatisi nella realizzazione esattamente di tal tipo di pubblicazioni). Il che rientrava anche nelle strategie e modalità di comunicazione di certo avanguardismo artistico dell’epoca [Bernabei, 2017]. Fu così che tali articoli furono la vetrina in cui mostrare innovazioni tecnologiche, non di rado meramente futuribili, le quali talvolta erano presentate nel quadro di informate digressioni storiche. Pure la storia era, infatti, opportunamente sfruttata nelle proprie potenzialità narrative: una storia teleologica, di strumenti e scoperte, più che di idee e dibattiti, nondimeno funzionale ai fini che si prefiggeva.

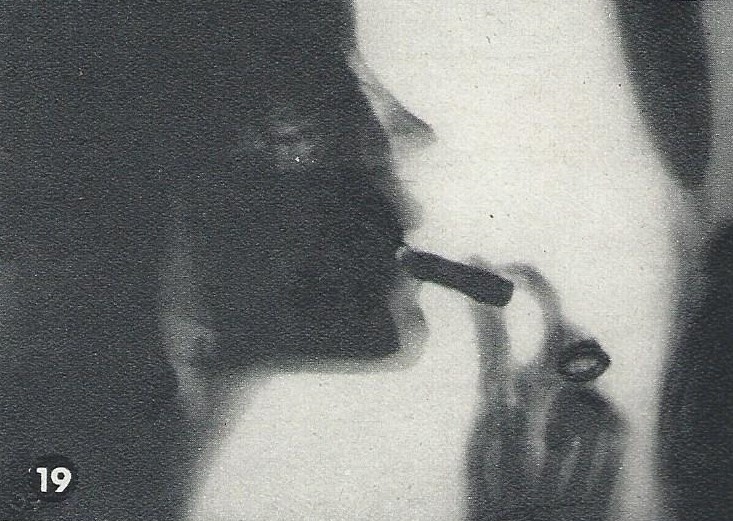

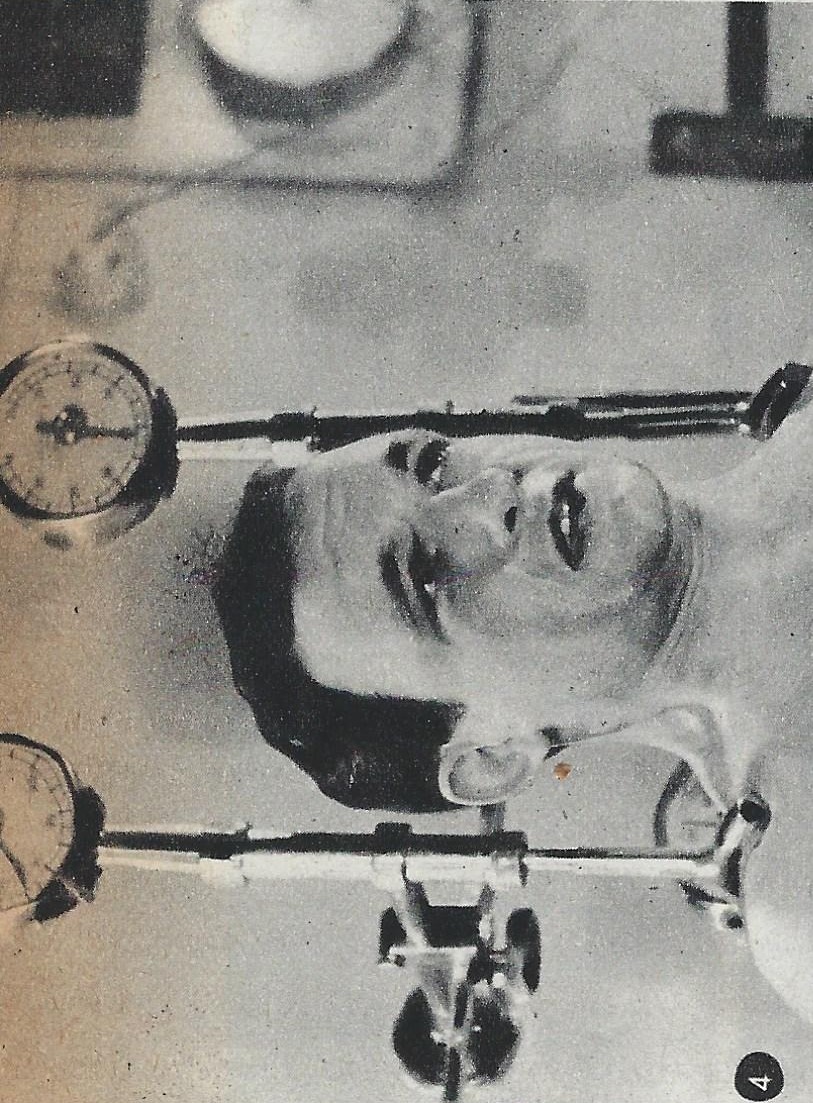

In breve, l’attenzione al visuale di Sapere è fuori discussione: l’immagine straniante, emotiva, talvolta sghemba e di ottima qualità ne era una cifra stilistica. Nondimeno, nei fotogrammi dei film Luce che trovarono ospitalità sul periodico difficilmente si andava oltre alla piana descrizione – all’epoca, già consueta – delle fasi evolutive di un embrione di pollo, o alla ‘simpatica’ ostensione, tramite raggi X, del cranio di una bella signora che si ravvivava le labbra con il rossetto, o alla magnificazione di chele di granchio, inquadrate così nel dettaglio da sembrare tenaglie, ecc (Fig. 4.1 e 4.2).

Gli apparati iconografici e i chiarissimi disegni esplicativi erano di alto livello: poco o nulla, tuttavia, traspariva – se non nelle solite tirate retoriche o nelle, pur accurate, ricostruzioni storiche – del modo in cui quello sguardo ‘potenziato’ da nuovi strumenti potesse aiutare la comunità scientifica a porre in discussione vecchie visioni del mondo e acquisirne di nuove. La fotografia era, pertanto, davvero uno strumento scientifico? [Tosi, 2007] [Lorusso, Tosi, Almadori 2011] [Acland, Wasson, 2011] [Dibattista, 2012, p. 183-192] [Sedda, 2012] [Curtis, 2015]. Alla domanda si rispondeva di sì, e in molte occasioni, ma non si spiegava come. Quasi che i tecnici Luce riservassero le novità ai cinegiornali, mentre nel documentarismo giungessero a filmare troppo tardi, solo dopo, cioè, che una conoscenza scientifica fosse già consolidata. O, per riprendere quanto si è detto, come se l’attenzione posta sulla metanarrazione del regista(o fotografo)-demiurgo sottraesse un po’ di spazio allo scienziato, il quale del tecnico dell’obiettivo, invero, si serviva per condurre le proprie ricerche.

Forse era un limite del Luce e dei film messi a disposizione, piuttosto che della rivista. E ciò, in quanto, allorché quest’ultima ospitava resoconti di pellicole Ufa – la casa di produzione tedesca Universum Film AG, la circolazione dei cui film era, tra l’altro, obbligatoria in Italia [Lussana, 2018a, p. 56-57] – trascurava le storielle tendenti a umanizzare un po’ tutto, aprendosi a una cinematografia, didattica sì, ma senza fronzoli e più tecnica. Non vi appariva una ricerca di frontiera, invero. Tuttavia, non mancavano, ad esempio, articoli che, grazie a riprese intervallate, illustravano, con materiale Ufa, come lo sviluppo delle piante fosse influenzato dalla gravità (geotropismo) o dalla luce (fototropismo) [Cortesi, 1938]. Oppure resoconti di pellicole, come lo straordinario Il mistero della vita (1937) di Ulrich Karl Traugott Schulz, che, per spiegare la formazione prenatale, invece di impiegare il solito embrione di pollo, ricorrevano a specie animali ben più difficilmente filmabili:

La parte concernente lo sviluppo dell’uovo di coniglio è stata diretta dal prof. Frommolt di Halle. Compito difficile, perché nei mammiferi l’uovo si sviluppa normalmente nel corpo: è stato necessario l’uso di speciali metodi molto complicati per rendere possibile la fecondazione dell’uovo e i primi sui processi di segmentazione fuori dal corpo. Bisogna togliere l’uovo dalla sua sede naturale mediante lavaggi con liquidi speciali […]. Più difficile ancora è la ripresa cinematografica, poiché l’uovo, abituato nell’ambiente del corpo della madre, soffre per la forte illuminazione […]. La parte di pellicola eseguita dal prof. Frommolt serviva originariamente per la pura ricerca scientifica e l’insegnamento universitario. Ma la grande bellezza delle riprese ha indotto l’Ufa a richiedere a Frommolt queste riprese [Elias, 1938, p. 377].

Ancora una volta, era il baconiano trionfo dello sguardo umano su una natura recalcitrante a essere esaltato. Come che sia, molte furono le collaborazioni Luce degne di nota che avrebbero trovato spazio su Sapere. Le ricerche svolte presso l’Istituto Zoologico Anton Dohrn di Napoli e l’annesso Acquario furono, per esempio, una presenza costante nel Giornale Luce degli anni Trenta. Si trattava di una buona pratica di cooperazione, sia sul piano artistico sia su quello della divulgazione scientifica, che recava vantaggi a entrambe le parti [Fantini, 2004, p. 525] [Groeben, 2013, p. 5-8] [Stahnisch, 2019]. Da un lato, il Luce era interessato, più che all’esaltazione dell’italica eccellenza, a disporre di condizioni ideali per realizzare riprese straordinarie in un ambiente controllato. Dall’altro, la Stazione Zoologica traeva visibilità nonché materiali dall’operazione, come rivela una richiesta del 1928 a De Feo, a firma del direttore Rinaldo Dohrn. In merito alle pellicole Luce, «prese in questa Stazione Zoologica», Dohrn considerava:

Io penso che esse interesserebbero gli ospiti di ogni nazionalità che affollano ora i laboratori della Stazione Zoologica e vorrei, perciò, pregare la S. V. di concederci in visione le pellicole già pronte, da proiettarsi nel nostro Istituto e ai soli studiosi che lo frequentano. Dato l’interesse scientifico e la ottima riuscita delle films, tale proiezione riuscirebbe nel pubblico di competenti che possiamo raccogliere un vero successo che porterebbe l’eco dell’opera di divulgazione scientifica tanto bene assolta dalla Luce nei laboratori scientifici di molti centri di studi stranieri.

Nell’intento di mostrare le profondità sottomarine – in questo caso, chiuse in ‘scatola’, sebbene lo spettatore non ne fosse sempre consapevole – a essere al centro di numerose pellicole fu evidentemente l’Acquario, piuttosto che l’Istituto Zoologico. In un Giornale Luce del gennaio 1930, per esempio, principale oggetto delle riprese erano i cavallucci marini. Gli ippocampi catturavano l’obiettivo nella loro quotidiana monotonia: quanto di più distante dal cheval marine, di lì a poco ritratto da quel Painlevé, onirico e passionale, a cui si è già fatto cenno. A rendere meno ingessati i contenuti del Luce fu, comunque, l’avvento del sonoro (il quale, tra l’altro, in Italia, per scrupoli pedagogici, incontrò qualche difficoltà a farsi strada nei documentari): disponendo ora di maggiori possibilità narrative, lo stesso montaggio si fece più dinamico nel presentare «gli abitanti dei fondi marini», che «vivono e si muovono ignari di essere sotto il fuoco della macchina cinematografica». Anche le stelle marine potevano infine accennare i passi di una sorta di danza.

Quando, nel 1939, Sapere concesse finalmente attenzione all’Anton Dohrn e alla sua scienza, utilizzò una narrativa, come di consueto, legata ai canoni della meraviglia, ma, in questa occasione, rivolta, per così dire, erga omnes: il Dohrn era presentato come un luogo da sogno per i turisti e, al contempo, come «una delle mecche dei naturalisti che in tutto il mondo aspirano a conoscere da vicino gli aspetti e i problemi della vita in fondo al mare». L’esaltazione della Stazione era occasionata, nella rubrica giornalistica, da quella che veniva presentata come una importante coincidenza: la presenza a Napoli del Luce, ossia del gruppo di Omegna, indi della «squadra biologica volante della Ufa», capitanata dal menzionato Ulrich K. T. Schulz, zoologo e regista tra i più incisivi della cinematografia biologica tedesca [Curiosus, 1939, p. 215].

Presentati i fatti in questo modo e dal momento che l’articolo mescolava fotografie dell’uno e dell’altro cineasta, il lettore si sarà probabilmente trovato nella condizione di credere si trattasse di una collaborazione internazionale a ridosso dell’Asse Roma-Berlino. Pare tuttavia che quest’ultimo sodalizio cinematografico non sia mai stato celebrato. Verosimilmente, volendo parlare della Stazione Zoologica e avendo saputo del film a colori girato dalla Ufa, l’eccezionale I più piccoli del Golfo di Napoli (1938), la redazione di Sapere, per non fare torto a nessuno, soprattutto a Omegna che all’Anton Dohrn era quasi ‘di casa’, metteva insieme, senza che vi fosse troppo nesso, fotogrammi vecchi e nuovi, dell’italiano e del tedesco.

In effetti, da anni Omegna filmava presso l’Acquario, dove, dopo aver ottenuto i permessi del caso, si accordava personalmente per tempi, luoghi e stili delle riprese. È quanto accadde, per esempio, nel 1935, in occasione del suo soggiorno napoletano per girare alcune scene relative alla «vita dei pesci». O quando, nel 1937, accompagnato dall’operatore Giuseppe Tommei, egli attese a una impegnativa collaborazione (da cui sarebbe risultata parte delle immagini pubblicate da Sapere nel 1938), godendo di così grande libertà d’azione da procurare alla Stazione Zoologica attrezzature cinematografiche di difficile reperibilità, che ne sarebbero diventate patrimonio, usabile anche da altri. Tra costoro, l’anatomista Armando Fasanotti, il quale nel 1938 fu autorizzato a ricevere «un tavolo da studio» presso l’Istituto per svolgere ricerche «con metodo cinematografico [sul]la simbiosi e il mascheramento dei Decapodi», crostacei così rinominati per le loro dieci zampe. Ne valse la pena, si direbbe, se il film fu riconosciuto ai Littorali del Cinema a Venezia[xvi].

Quanto a Schultz, negli anni immediatamente precedenti al suo soggiorno napoletano, era stato attivissimo nell’ideazione, in collaborazione con il cineasta Wolfram Junghans, di cortometraggi di carattere entomologico ed embriologico, come Lo stato delle formiche (1935), Lo stato delle api (1937) e Il mistero della vita (1937), del quale, si ricorderà, si sarebbe parlato anche sulle pagine di Sapere [Elias, 1938, p. 377]. Le pellicole erano tutte produzioni Ufa, la quale mostrava interessi divulgativi analoghi a quelli italiani, benché, in genere, sorretti da maggiore capacità non solo scientifico-espressiva, questo è assodato, ma anche tecnologica. Una delle novità che potevano fare la differenza in un documentario naturalistico erano ad esempio le riprese a colori, che la Ufa già usava, e a cui Sapere, stampato in bianco e nero, non poteva rendere giustizia, se non con una aggettivazione encomiastica. Al colore si faceva ricorso anche in un altro documentario della casa di produzione tedesca, sulla spedizione diretta dallo stesso Schultz in una stazione biologica del Mare del Nord, a cui Sapere faceva eco nel 1938, ancora prima di mettere in mostra il Dohrn [Baldi, 1938].

Sì, anche in Italia si parlava di colore. Un esempio tra tanti fu lo studio degli ingegneri Luigi Cristiani e Giovanni Mascarini, che facevano ricorso alla tetracromia tramite il cosiddetto ‘Sistema Cristiani-Mascarini’:

Il principio generale è quello di ricavare da un obiettivo di una macchina da presa ordinaria, mediante un sistema ottico aggiunto, quattro immagini contemporanee ed uguali contigue, ognuna delle quali, prima di giungere alla pellicola sensibile, attraversa un filtro selettivo. Nella proiezione, le quattro immagini positive (in bianco e nero) vengono proiettate ciascuna con una luce di conveniente colore, e vanno a sovrapporsi sullo schermo per opera di un sistema ottico analogo a quello che serve per la ripresa, dando una immagine unica a colori [Lux, 1935, p. 126].

Si era trovato un modo per fare il cinema a colori e bisognava essere lieti che «la soluzione sia italiana» [Lux, 1935, p. 126]. In teoria. Infatti, nonostante i numerosi primati che il Giornale Luce proclamava, poche di queste strumentazioni oltrepassarono la fase sperimentale per entrare in produzione. E anche quando ciò avvenne, il cinema raccontato su Sapere restò un gioco di microscopi, obiettivi e macchinari di ogni tipo, che venivano illustrati nei minimi dettagli, con quella passione tutta tecnico-ingegneristica, che Contu, Hoepli o forse gli inserzionisti pubblicitari volevano comunicare ai lettori. Era però come trovarsi in un negozio di giocattoli, da smontare e rimontare, i quali rinviavano a un ‘orientalismo tecnologico’, tanto interessante quanto, in buona parte dei casi, fine a se stesso. Che poi quegli stessi apparecchi venissero, di fatto, poco usati o comunque non impiegati per rinnovare i linguaggi comunicativi, tantomeno per girare di pellicole in grado di far intuire come si facesse ricerca, non importava granché. E questo forse anche dal momento che nella rubrica Il cinema di Sapere il vero convitato di pietra era paradossalmente proprio il cinema: l’arte, pur applicata alla divulgazione, capace di rinnovarsi non solo nelle tecniche ma anche nelle forme. Non si poteva, insomma, chiedere a un nuovo strumento di fare un nuovo cinema. Per avere qualche ventata di aria fresca si ricorreva, così, alla Ufa, dai cui modelli di divulgazione ‘superiore’ non si sarebbe tuttavia quasi mai preso spunto.

Conclusioni. Atleti senza il giusto slancio

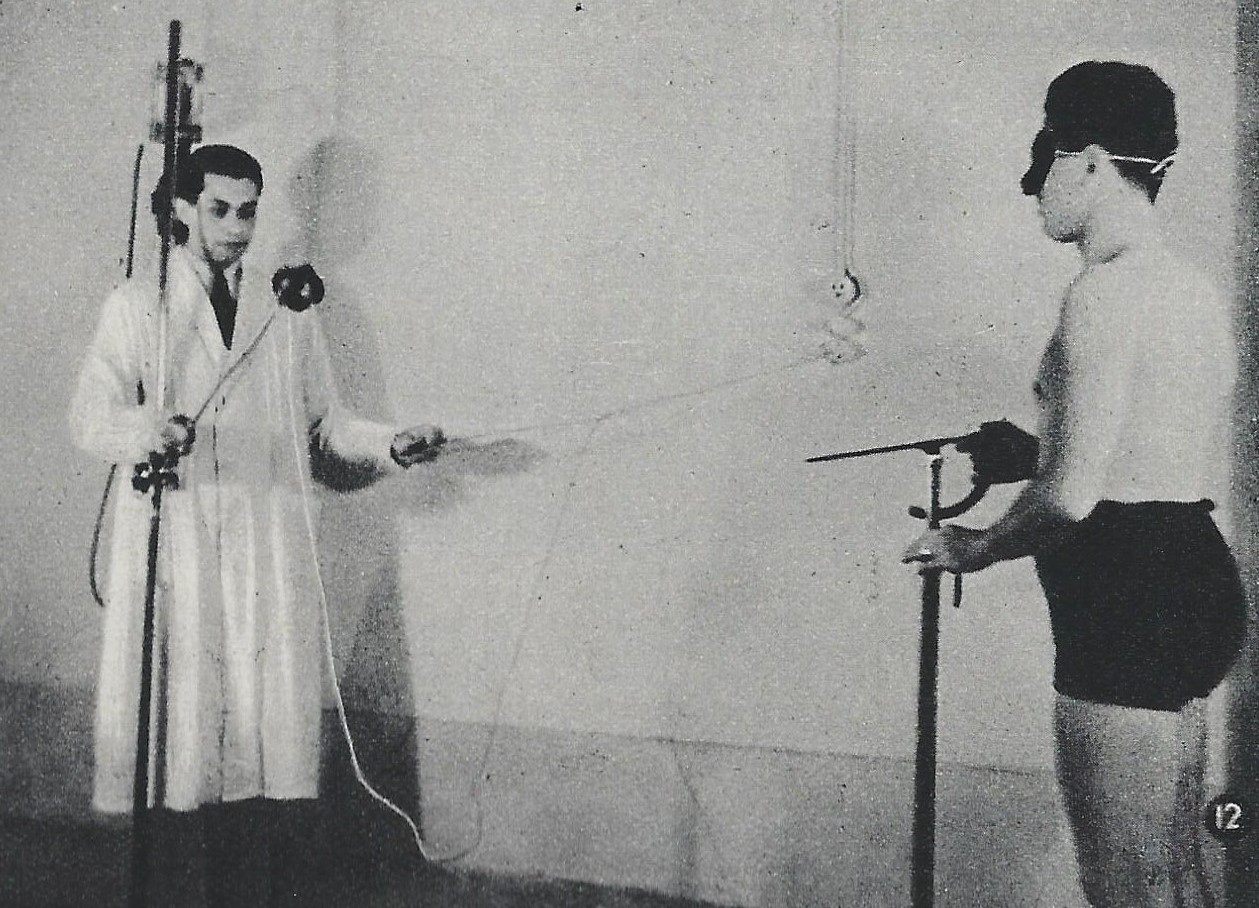

Un esercito di collaboratori, pronti a misurare, palmo a palmo, i corpi con appositi strumenti. È questo ciò che emerge da Biotipologia: studio della individualità (1936), una pellicola prodotta dal Luce, ma mai approdata su Sapere. Nicola Pende, che – al netto dei dubbi recentemente mossi da alcuni studiosi – sarebbe presto stato firmatario del Manifesto della razza, vi si mostrava pacioso, come un bonus pater familias, circondato da giovani nella cornice dell’Istituto di Biotipologia di Genova da lui diretto [Maura, Peloso, 2009].

È comunque in occasione di un altro film, finora giudicato perduto, che, sulle pagine di Sapere, egli si cimentava a spiegare la «biotipologia», la «nuova teoria scientifica» da lui fondata, che a Genova aveva trovato un centro di ricerca e diffusione dei risultati. Essa:

si occupa di tutti i problemi della individualità umana e dell’armonica formazione degli individui dal lato fisico e psichico in ordine a tutte le applicazioni che ne discendono per la medicina preventiva, per la correzione costituzionale del corpo, per l’educazione fisica razionale “ortogenetica”, per la pedagogia su basi biologiche, per la prevenzione della criminalità minorile, per l’orientamento professionale, per la selezione infine degli individui a seconda delle loro attitudini naturali [Pende, 1936, p. 147].

Una scienza pronta a plasmare, da praticamente di tutti i punti di vista, l’«uomo nuovo», tra l’altro garantendo fondamento ‘scientifico’ ai presupposti razzisti condivisi dal Fascismo [Pogliano, 2005] [Cassata, 2006, p. 141-274] [Cassata, 2008, p. 197-219]. Il film in questione è Posso io diventare atleta? Il metodo biotipologico italiano per valutare, selezionare, potenziare gli atleti, il quale fu inviato in Germania per le Olimpiadi di Berlino del 1936 e proiettato in occasione del Congresso internazionale di medicina sportiva e durante l’adunata delle Organizzazioni giovanili hitleriane [de Ceglia, 2011a, p. 958] [Schmidt, 2002]:

Tenutosi in occasione delle Olimpiadi del 1936 davanti alle organizzazioni giovanili nazional-socialiste, è stato proiettato, a cura del GUF di Roma, il film Luce che il senatore prof. Pende ha fatto eseguire per illustrare il suo metodo biotipologico ed ortogenetico di selezione e di controllo scientifico dei candidati all’atletismo. Lo svolgimento dell’interessante film fu entusiasticamente applaudito e notevole fu la nuova affermazione della scienza italiana [Anon., 1936b, p. 762].

Il fatto che img

Il fatto che entrambi i film fossero girati nel 1935 lascerebbe pensare che le riprese avvenissero nello stesso momento, salvo poi realizzare due prodotti rivolti a spettatori differenti. Pende, questa seconda volta, non appariva in prima persona. Protagonisti erano invece giovani sportivi o presunti tali, i quali, piuttosto che cimentarsi in esercizi ginnici, si sottoponevano a prove di ogni tipo per accertare se fossero biotipologicamente idonei alla loro disciplina o comunque ‘potenziabili’ per mezzo della nuova scienza. Il linguaggio cinematografico impiegatovi era, come al solito, stantio e didascalico: la fissità delle pose degli atleti rifletteva, per così dire, la postura ingessata di buona parte della cinematografia didattica del Paese. Tuttavia, la resa giornalistica, con la sua sovrabbondanza di immagini, conferiva, sulla pagina stampata, una certa verve a un montaggio che invero ne aveva poca (Figg. 5.1 e 5.2).

L’Italia, che, nel 1934, a Venezia, aveva conferito il premio come miglior film straniero al ‘passionale’ L’uomo di Aran Robert J. Flaherty, rivelava di non aver tratto alcun insegnamento da quelle suggestioni artistiche. Tanto più che in Germania le riprese dei giochi erano affidate alle sapienti mani Leni Riefenstahl, regista del celebre Olympia, controverso quanto si vuole, ma di eccelso livello cinematografico [Mackenzie, 2003] [McFee, Tomlinson, 2014] [Wildman, 2017].

E pensare che attorno all’impresa di Olympia vi era stato da parte di alcuni iniziale scetticismo. Salvo poi l’acclamazione del film all’unisono, come accadde sulle pagine del periodico Wille und Macht, nel 1938, per il quale l’opera avrebbe consegnato alla Germania il ruolo di leader anche nella produzione di documentari [Schwarz, 1938, p. 39]. Se ne realizzò, così, pure una versione italiana, la quale, proiettata a Venezia, riscosse «un clamoroso successo» [Anon., 1939, p. LXV]. Come immaginabile, anche Sapere volle scriverne, attraverso l’elogio tecnico che ne tessé il regista Aldo Vergano. Al contrario del precedente contributo a firma di Pende, questa volta non si discuteva di scienza o delle potenzialità atletiche dei soggetti ripresi, bensì della sola tecnica cinematografica e di chi vi stava dietro. Era ancora una volta il cineasta-demiurgo a rubare la scena alle stesse Olimpiadi. Leni Riefenstahl

studiò con molta cura il tipo di pellicola più adatto tenendo conto delle condizioni di luce irregolari dovute ad una eventuale circostanza del tempo e delle diverse ore del giorno. Radunò quanto di più moderno poté trovare in fatto di macchine da presa, rallentatori, teleobiettivi ecc., con particolare preferenza per le agevoli macchine a mano e per il formato ridotto. Furono previste riprese dall’aeroplano e da palloni frenati; fu studiata una specifica macchina che avrebbe dovuto accompagnare i podisti nella corsa. Al traguardo del campo regata fu costruita, lungo la riva, una piattaforma per impostarvi il carrello. Fu creata una speciale macchina per riprese subacquee; furono previste riprese da boe galleggianti, dalle selle dei cavalli, dalle barche dei vogatori [Vergano, 1938, p. 382].

Insomma, anche questa volta l’arte sarebbe dipesa dalla tecnica, che stava consegnando all’umanità «il cinematografo dell’avvenire» [Vergano, 1938, p. 384]. Giusta o sbagliata che fosse, era l’impostazione di un periodico che sembrava guardare il mondo dal punto di vista di un manuale Hoepli per ingegneri.

Tra il 1936 e il 1943 Il cinema di Sapere ebbe il compito di ‘proiettare’ immagini, anziché sugli schermi, su un più tradizionale foglio di carta. La rubrica era stata un luogo ideale in cui destare «la feconda curiosità tanto dell’ingegnere quanto dello zoologo, dalla cui collaborazione potranno forse nascere soluzioni costruttive nuove alla tecnica dell’uomo» [Baldi, 1939, p. 58]. Nulla di più veritiero di parole lanciate lì per caso: il cinema italiano degli anni Trenta – perlomeno quello che trovava spazio su Sapere – sembrava il frutto dell’interazione tra un ingegnere e uno zoologo, mancando del tutto quella componente artistica che ormai gli stessi freschi venti spiranti dalla Biennale di Venezia facevano sì che non si potesse più ignorare.

Quanto a Omegna, egli aveva, a suo tempo, realizzato capolavori, anche outdoor, come Caccia al leopardo (1908), girato a Cheren, in Etiopia, a pochi metri dall’animale libero, o come Matrimonio abissino (1909), che viene considerato il primo film etnografico italiano. Gli anni avevano nel frattempo rivoluzionato la cinematografia, anche scientifica, ma avevano lasciato quasi immutati i suoi modelli indoor. Poi i tragici fatti del 1943: con l’8 settembre, in un’Italia divisa in due, il cinema e la scienza ‘meravigliosa’ passarono in secondo piano. Il Luce si trasferì nella Repubblica di Salò, in una zona scampata al controllo alleato: Venezia, d’altronde, il cinema lo aveva sempre rappresentato egregiamente. Si fece il possibile, ma il laboratorio di Omegna venne chiuso e lui restò a Torino, sua città natale. Da un giorno all’altro, finì tutto.

Un ultimo, isolato caso di apparizione del Cinema di Sapere si ebbe nel 1947. Di fatto, però, la rubrica aveva chiuso i battenti nel 1943, discettando di vento, nuvole e dinamiche fisiche a essi legate [Prospector, 1943]. Il tentativo del 1947, in un’Italia ormai democratica, tornò a indagare la biologia, con un approfondimento sulle cosiddette Sorgenti di vita [Calcagno, 1947], ma l’esperienza non ebbe seguito. Si badi bene: il cinema, in generale, continuò a essere trattato sulle pagine di Sapere. Qualche tempo dopo si pensò addirittura di fondare una nuova rubrica, meno scientifica e più culturale, intitolata Cronache d’arte (teatro e cinema). Ma erano ormai giunti i turbolenti anni Sessanta [de Ceglia, Lusito, 2021], la televisione con le sue belle immagini incominciava a essere presente quasi in ogni casa, e Sapere non riusciva più a meravigliare con le microfotografie o a far passare l’idea che per essere un bravo artista occorresse essere un buon tecnico o un ingegnere.