Sapere e il dibattito sull’energia nucleare nell’Italia degli anni Settanta

Università degli Studi dell'Insubria a.candela@uninsubria.it

Received 5/7/2024㇑Accepted 21/01/2025㇑Published online 30/06/2025

Abstract

Nel numero di gennaio-febbraio 1977, Sapere pubblicava l’appello, indirizzato ai presidenti di Camera e Senato, di alcuni docenti e ricercatori italiani che avanzavano richiesta di moratoria sulla costruzione di nuove centrali nucleari. L’appello, all’indomani dello shock petrolifero (1973) e del conseguente Piano Energetico Nazionale, veniva pubblicato non solo per il suo indubbio rilievo nell’ormai acceso dibattito pubblico e scientifico che aveva investito l’Italia sulle applicazioni dell’energia nucleare, ma anche perché si riteneva rispecchiasse «le posizioni di fondo della […] rivista sulla necessità di negare la delega ai [soli] tecnici» in materia di scelte energetiche. L’intenzione del periodico, attento alle crescenti manifestazioni di opposizione alla realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettronucleare, era quella di fornire gli strumenti critici necessari alla comprensione di una questione giudicata complessa, soprattutto per le rispettive ricadute sociopolitiche e ambientali. Dai primi numeri della ‘nuova serie’ – inaugurata con la direzione di Giulio Maccacaro – fino all’inizio degli anni Ottanta, Sapere circoscriverà una delle agorà più vivaci del difficile confronto pubblico sugli usi civili dell’atomo, assurgendo inoltre a voce delle istanze antinucleariste. L’articolo desidera ripercorrere, in una fase militante e di denuncia, il ruolo che la rivista svolse nel dibattito nucleare italiano degli anni Settanta.

English abstract

In the January-February 1977 issue, Sapere published a petition, addressed to the Presidents of the Chamber of Deputies and the Senate, from a number of Italian scientists calling for a moratorium on the construction of new nuclear power plants in Italy. The call, in the aftermath of the 1973 oil crisis and the ensuing National Energy Plan, was published not only because of its importance in the public and scientific debate on nuclear power, but also because it revealed «the underlying theme of the [...] journal about the need to deny technicians [alone, A/N] responsibility» for energy choices. Interested in the growing anti-nuclear opposition, the magazine aimed at providing readers with useful critical tools for a better understanding of such a complex issue, especially in terms of environmental, health and socio-political consequences. From the first issues of the ‘new series’ – launched under the editorship of Giulio Maccacaro – up to the early 1980s, Sapere was one of the liveliest ‘agoras’ in the public debate on nuclear energy. At the same time, it provided space for anti-nuclear claims. Thus, the article aims to examine – in a militant phase – the journal’s role in the Italian nuclear controversy of the 1970s.

Per scaricare l'articolo in pdf visita la sezione "Risorse" o clicca qui.

Introduzione

Il decennio Settanta si apriva all’insegna della questione ambientale. La prima Giornata della Terra veniva celebrata il 22 aprile 1970, riversando milioni di cittadini in piazze e strade di decine di città americane in difesa della natura e contro i danni provocati dallo smog e dall’inquinamento. L’ampia adesione riscossa dall’Earth Day seguiva il National Environmental Policy Act (NEPA), in vigore dal gennaio precedente per volontà dell’amministrazione Nixon e istitutivo, nel dicembre dello stesso anno, dell’Agenzia federale per la protezione ambientale (Environmental Protection Agency, EPA). La maggiore attenzione statunitense verso la tutela dell’ambiente si traduceva, inoltre, negli emendamenti al Clean Air Act del 1970 e nel Clean Water Act del 1972. Sulla sponda opposta dell’Atlantico, il Consiglio d’Europa decretava che il 1970 fosse l’Anno europeo per la conservazione della natura, declinato, nei diciotto paesi membri, in molteplici iniziative atte a sensibilizzare governanti, amministrazioni, comuni cittadini e mezzi di informazione sull’eccessivo deterioramento delle risorse naturali e sul conseguente degrado paesaggistico. Nel 1972, si teneva a Stoccolma la prima conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano (United Nations Conference on the Human Environment), da cui scaturiva l’omonima Dichiarazione e l’istituzione del United Nations Environment Programme. La conferenza di Stoccolma era stata preceduta dalla pubblicazione del rapporto su I limiti dello sviluppo [Meadows et al., 1972]. Le conclusioni dello studio, destinato ad ampia eco e di notevole impatto pubblico [Piccioni, Nebbia, 2011], erano tutt’altro che confortanti. Incremento demografico, sfruttamento intensivo delle risorse naturali e inquinamento avrebbero potuto essere responsabili del collasso dell’umanità nell’arco di circa un secolo, se non si fosse posto un freno alla crescita della popolazione mondiale, dei processi produttivi industriali e, soprattutto, del consumo di risorse e materie prime. L’autorevolezza della fonte – l’analisi era l’esito di una ricerca sviluppata in seno al MIT su commissione del Club di Roma – contribuì alla diffusione internazionale del rapporto e all’acceso dibattito sulle sue previsioni [Candela, 2017, p. 54-56].

Precedute da queste premesse, le vicende che si susseguirono nel corso del decennio diedero piena espressione alla cultura ambientalista, anche in Italia. Le emergenze ambientali che, tra anni Sessanta e Settanta, avevano cominciato a interessare in modo più incisivo alcuni dei principali poli produttivi della penisola [Adorno, Neri Serneri, 2009], l’incontrollato processo di urban sprawl che andava affliggendo diverse città e, infine, il disastro di Seveso (1976) [Centemeri, 2006] diedero un contributo essenziale alla crescita di una maggiore consapevolezza, pubblica e politica, circa gli impatti negativi su salute e ambiente generati dal rapido, ma caotico, sviluppo industriale e urbanistico che aveva punteggiato il contesto italiano negli anni del ‘miracolo economico’. La questione ambientale cominciò così a insinuarsi tra le linee dell’azione politica italiana che, nonostante i ritardi e l’assenza di un quadro sia legislativo sia costituzionale di riferimento [Cederna, 1975], avviò alcune prime importanti – ancorché insufficienti – iniziative orientate alla salvaguardia delle coste, al controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera e alla tutela delle acque [Luzzi, 2009, p. 80-105].

La cronaca dei casi di grave inquinamento consentì, anche, di rendere gradualmente più manifeste le disuguaglianze sociali nella distribuzione degli impatti sanitari e ambientali generati dai processi produttivi: operai e ceti economicamente fragili erano i più esposti agli effetti degli inquinanti. L’ecologia fu di conseguenza inclusa tra le priorità di intervento della sinistra [Uomo natura società, 1972], soprattutto della corrente di provenienza ‘operaista’ [Citoni, Papa, 2017]. Se ne riconobbe, infatti, un elemento costitutivo della lotta al capitalismo [Della Seta, 2000, p. 32]. L’accesa stagione contrattuale del 1969 (Autunno caldo) aveva consentito il conseguimento di alcuni risultati decisivi: il riconoscimento – sancito dal nuovo contratto nazionale dei lavoratori del settore chimico – dell’inaccettabilità delle lavorazioni a elevata nocività, l’introduzione di limiti di emissione/persistenza delle sostanze tossiche nei luoghi di lavoro e il diritto all’autotutela decretato dallo Statuto dei lavoratori (1970) [Luzzi, 2009, p. 79] [Citoni, Papa, 2017, p. 17]. Le avanguardie sindacali e le organizzazioni operaie, talora con il sostegno dei movimenti studenteschi tramite l’esperienza informale dei Cub (Comitati unitari di base), avevano promosso una riflessione problematica sul rapporto intercorrente tra ambiente di fabbrica, salute e territorio, condannando il modello unico di sviluppo. In questa cornice, si inscriveva certamente la riflessione di Dario Paccino, intellettuale marxista, giornalista ed ex partigiano, che ne L’imbroglio ecologico collegava la problematica ambientale ai rapporti di produzione dipendenti dalla dicotomia capitalista ‘padrone-proletario’ [Paccino, 1972, p. 72]. Nelle sue considerazioni, l’ecologia, inconciliabile con il sistema di produzione capitalista, avrebbe dovuto promuovere il rovesciamento del modello economico dominante.

La crisi energetica dei primi anni Settanta, determinata dalla guerra del Kippur (1973), deve essere pertanto contestualizzata nel quadro complessivo descritto. Gli effetti immediati del conflitto sembravano infatti confermare le previsioni del rapporto sui limiti dello sviluppo, dimostrando che la disponibilità delle fonti di energia e delle risorse naturali non era illimitata e necessariamente a basso costo. La stagflazione dei primi anni Settanta infrangeva, del resto, la convinzione del cittadino medio secondo cui l’agiatezza consumistica, sostenuta dal boom economico-industriale del secondo dopoguerra, fosse alla portata di tutti.

Il governo italiano reagì allo shock petrolifero del ’73 varando una serie di provvedimenti impostati sul principio dell’austerità economica (decreto austerity), ovvero riduzione dei consumi e risparmio energetico. L’urgenza di incentivare l’efficienza e la diversificazione delle fonti di energia, riducendo al contempo la dipendenza dalle importazioni di greggio, si concretizzò nella riformulazione delle strategie di approvvigionamento energetico. Lo sviluppo delle fonti di energia alternative al petrolio divenne così prioritario, traducendosi innanzitutto nella volontà politica di conferire nuovo slancio ai programmi di crescita nucleare. L’industria elettronucleare italiana, nonostante l’inizio promettente, versava ormai in condizioni di difficoltà, lentezza e ritardo rispetto ad altri contesti; e malgrado fossero stati avviati diversi programmi in ricerca e sviluppo, dall’entrata in servizio commerciale della centrale di Trino Vercellese (1965 – l’ultima delle tre in funzione) al 1974, fu di fatto autorizzata la costruzione di un solo reattore del tipo General Electric ad acqua bollente a Caorso, in provincia di Piacenza [Candela, 2023] [Curli, 2022].

Il Piano Energetico Nazionale (PEN) del 1975, reso attuativo dal CIPE il 23 dicembre dello stesso anno [CIPE, 1975] sulla scia della precedente delibera del ’73 [CIPE, 1973], inaugurava le procedure iniziali orientate alla rinascita dell’atomo civile, promuovendo la costruzione di nuovi impianti. La piena attuazione del PEN, nell’arco di una decina d’anni, avrebbe dovuto garantire l’installazione complessiva di oltre 20.000 MW di potenza termonucleare. Il Piano Energetico sortiva anche un effetto avverso, alimentando l’emersione di una consistente opposizione popolare che, inizialmente animata da associazioni ambientaliste, amministrazioni locali e comitati cittadini contrari a ospitare un reattore entro i propri confini comunali, acquisì in breve i contorni di un movimento di rilievo nazionale, caratterizzato sia da uno specifico organo tecnico-scientifico di coordinamento tra comitati locali e gruppi di base attivi in differenti realtà territoriali (Comitato Nazionale per il Controllo delle Scelte Energetiche, CCSE), sia da mezzi indipendenti di informazione. La mobilitazione antinuclearista degli anni Settanta concorse a orientare talora le scelte in materia di energia e ambiente dei neocostituiti Consigli regionali. Coinvolse altresì alcune forze politiche, innanzitutto radicali e nuova sinistra, oltre a tecnici ed esperti – sovente anch’essi militanti di estrema sinistra – che cominciarono a palesare posizioni scettiche verso il piano energetico di governo [Redazione, 1980] [Candela, 2023] [Candela, 2017] [Papa, 2023]. A inizio luglio 1977, il Partito Radicale organizzava a Roma il convegno Per un modello alternativo di società, no alla scelta (crescita) nucleare. L’incontro era maturato in un contesto internazionale, dove il fronte antinuclearista stava cercando di acquisire maggiore consistenza [Meyer, 2014]. Era stato infatti ispirato dalla conferenza di Salisburgo per ‘un futuro non nucleare’: un’iniziativa promossa da un network transnazionale di organizzazioni antinucleari ed ecologiste in risposta all’International Conference on Nuclear Power and Its Fuel Cycle dell’IAEA (International Atomic Energy Agency, 2–13 maggio 1977) [Patterson, 1977]. La Salzburg Conference for a Non-Nuclear Future, svoltasi dal 29 aprile al 1° maggio 1977, aveva riunito nella città austriaca rappresentanti del movimento antinuclearista provenienti da diciannove paesi del mondo [Piccioni, 2017, p. 73]. Vi avevano preso parte anche i radicali Emma Bonino e Mario Signorino. Al convegno di luglio, parteciparono esponenti politici e industriali, ma anche tecnici e figure appartenenti alla comunità scientifica (non solo nazionale), alcune delle quali conosciute e incontrate alla contro-conferenza di Salisburgo. Tra gli esperti intervenuti a Roma, si possono così annoverare: lo statunitense Robert Pollard, ingegnere nucleare della U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC, agenzia nucleare federale), Peter Sonderegger del CERN, il presidente dell’Associazione nazionale geologi italiani Floriano Villa e poi il chimico Giorgio Nebbia, Virginio Bettini e Aurelio Peccei, fondatore e presidente del Club di Roma. Il convegno culminava nella creazione della Lega per le energie alternative e la lotta antinucleare (LEALA, poco dopo Amici della Terra, sezione italiana di Friends of the Earth): tra i principali referenti della contestazione antinuclearista in Italia. La LEALA fu patrocinata dal Partito Radicale; vi aderirono e collaborarono tecnici, scienziati e ambientalisti [Della Seta, 2000, p. 41] [Piccioni, 2017, p. 73]. Tra le personalità scientifiche coinvolte nella sua presidenza, figurò anche il genetista Adriano Buzzati Traverso [Bonfreschi, 2022, p. 378-380].

L’attenzione pubblica circa le potenziali criticità e i possibili impatti dell’industria nucleare era senza dubbio cresciuta rispetto al decennio precedente, anche sulla scia dell’animato confronto su nocività e sicurezza delle lavorazioni industriali che aveva agitato i Consigli di fabbrica.

Dal 1974, un contributo tutt’altro che marginale al dibattito riguardante gli intrecci tra ambiente, industria, energia e usi civili dell’atomo giunse, altresì, dalla ‘nuova serie’ della rivista Sapere, la cui direzione veniva affidata dall’editore Dedalo a Giulio Alfredo Maccacaro, medico e direttore dell’Istituto di Statistica medica e Biometria dell’Università Statale di Milano, già al fianco delle rivendicazioni su tutela della salute e prevenzione dei rischi in fabbrica alla Montedison di Castellanza (Varese) [Mara, 2018]. Maccacaro convertì Sapere in un’officina di discussione politica e scientifica, attenta alle dinamiche di potere e di conflittualità di classe soggiacenti agli sviluppi tecnico-scientifici e industriali. Parteciperà, in questo modo, alla nascita di quel collettivo di redazione che, dopo la sua scomparsa avvenuta a soli 53 anni nel 1977, acquisirà la funzione di organo direzionale, abdicando alla nomina di un nuovo direttore e dettando la storia della rivista dall’inizio del ’78 fino ai primi anni Ottanta. Al nuovo corso editoriale di Sapere, di cui fu caporedattore Giovanni Cesareo, presero parte anche – limitandosi a pochi nomi – il fisico Marcello Cini, tra i fondatori del gruppo dissidente de il Manifesto, i ‘riformatori della psichiatria’ Franco Basaglia, Franca Ongaro e Giovanni Jervis, Giovanni Battista Zorzoli, ingegnere della divisione studi e progetti del CISE (Centro Informazioni Studi Esperienze) ed esperto di energia nucleare, lo zoologo e ambientalista Ettore Tibaldi, Paccino e il chimico Vladimiro Scatturin.

Il periodico, considerando l’ecologia uno strumento di emancipazione sociale, si distinse per il numero consistente di articoli e inchieste sulla nocività delle produzioni industriali e sull’ambiente, a cui dedicò, tra il ’74 e il ’75, anche i quattro inserti Ambiente e Potere. Per circa un decennio, la rivista fu un punto di riferimento indiscusso della cultura ecologista italiana, approfondendo alcune specifiche linee tematiche, tra cui: sanità, medicina, energia e rischio nucleare, inquinamento e tutela dei suoli e delle acque, sviluppo industriale e critica alla neutralità del sapere tecnico-scientifico. Gli inserti Medicina e Potere e Lavoro e Potere, oltre al citato Ambiente e Potere, erano indicativi della nuova linea editoriale impressa dal duo Maccacaro-Cesareo. Il periodico, avviando una fase militante e di denuncia, cominciò a occuparsi con regolarità anche di sicurezza e compatibilità ambientale della filiera elettronucleare, problematizzando i piani energetici di governo e dando spesso voce alle rivendicazioni antinucleariste. Negli ultimi mesi del 1978, Sapere, con la complicità di altre riviste – punti fermi della sinistra italiana – tra cui Mondo Operaio, Problemi del socialismo e Fabbrica aperta [intervento di Gianni Mattioli in Sapere, 1978, p. 23], dava del resto il proprio sostegno alla nascita del CCSE, di cui sarebbe divenuto voce importante.

Il collettivo di Sapere e l’energia nucleare

Il numero monografico di aprile-maggio 1978 definiva un primo momento conclusivo e di riepilogo della lunga riflessione, avviata fin dalla fondazione della nuova serie, su nucleare ed energie alternative al petrolio.

Il breve articolo Centrali nucleari e problemi ambientali, pubblicato nel fascicolo di gennaio 1974 [Zorzoli, 1974], e lo speciale del mese successivo, con gli interventi di Zorzoli, dello storico Sergio Bologna, dello scozzese Malcolm Slesser – alpinista e ingegnere chimico –, di Ugo Farinelli del CNEN (Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare) e di Felice Laudadio, avevano di fatto aperto un tavolo di confronto sulla crisi energetica e le rispettive implicazioni che, si reputava, concorrevano a mettere in discussione anche il modello di sviluppo capitalistico [Zorzoli et al., 1974]. Sapere divenne, da quel momento, una voce costante e autorevole del dibattito pubblico, politico e scientifico sulle criticità dell’approvvigionamento energetico e sulle opportunità di rinascita del settore nucleare sostenute, in Italia, innanzitutto dal Governo e da diversi enti dello Stato (in primis, ENEL e CNEN) [Zorzoli, 1975a] [Zorzoli, 1975b].

Nel numero di gennaio-febbraio ’77, la rivista aveva diffuso l’appello, indirizzato ai presidenti di Camera e Senato, di alcuni docenti e ricercatori italiani richiedenti, anche a fronte dei ritardi e delle chiusure esibiti da Governo e Parlamento [Redazione, 1977], una moratoria sulla realizzazione di nuove centrali [Redazione, 1977]. La richiesta di proroga – datata dicembre ’76 – aveva giudicato l’opinione pubblica non sufficientemente informata sulle potenziali ricadute sanitarie, socioeconomiche, politiche e militari dell’atomo. Anche la Società italiana di fisica, nel corso dei congressi nazionali tenutisi a Lecce nel ’75 e, l’anno successivo, a Trento, aveva espresso chiare perplessità circa la scarsa condivisione di informazioni sui piani di sviluppo nucleare in Italia, sospendendo di conseguenza le proprie valutazioni: «Addirittura gli stessi fisici nei loro ultimi due congressi nazionali […] si sono dichiarati troppo poco informati per poterne discutere in sede congressuale» [Appello per una moratoria parlamentare, 1977, p. 22].

La moratoria considerava la scelta nucleare dettata da criteri di priorità industriale, troppo affrettata e priva di un’adeguata solidità scientifica e finanziaria. Suggeriva inoltre al Parlamento di statuire una legge che consentisse alle Regioni, da poco istituite, di servirsi dello strumento del referendum popolare per decretare l’idoneità di uno specifico territorio ad accogliere un reattore. Tra i firmatari, si annoveravano figure tanto esterne quanto interne al tessuto accademico italiano, molte delle quali appartenenti all’Università di Napoli, dove in quegli anni, presso l’Istituto di fisica teorica, si costituiva il ‘collettivo’ Scienziati per l’informazione energetica (SPIE). Il ‘gruppo SPIE’, coordinato dal pacifista e storico della fisica Antonino Drago, fu particolarmente attivo nel dibattito sulle criticità coinvolgenti la centrale del Garigliano; interagì sia con i comitati antinucleari campani sia con il Movimento Non-Violento. Tra gli altri, l’appello veniva sottoscritto da Francesco Lauria, della sezione di cibernetica dell’Istituto di fisica teorica dell’ateneo partenopeo, e i fisici – anch’essi afferenti all’Università di Napoli – Ettore Pancini, Bruno Preziosi, Elena Sassi e Vittorio Silvestrini; oltre al citato Drago, a Giorgio Nebbia, docente di Merceologia all’Università di Bari e figura autorevole dell’ambientalismo scientifico italiano, e a Lucio Luzzatto, direttore dell’Istituto internazionale di genetica e biofisica del CNR di Napoli. L’appello era stato pubblicato per l’apporto che conferiva alla contesa nucleare. Aveva concorso a svelare, infatti, la scarsa propensione alla trasparenza e l’atteggiamento di chiusura soggiacenti alle strategie di governo. La proposta di moratoria rispecchiava «le posizioni di fondo della […] rivista sulla necessità di negare la delega ai [soli] tecnici» in materia di scelte energetiche. Sarebbe stato invece opportuno «chieder loro […] di mettere a disposizione dei lavoratori e delle masse popolari i dati e le ipotesi che [provenivano] dalle loro conoscenze e dalle loro ricerche» [Redazione, 1977]. L’istanza di proroga era accompagnata da una lettera rivolta ai docenti e ai ricercatori di fisica, in cui si faceva riferimento alle incertezze espresse altresì da diversi ricercatori del CERN:

[…] gli scienziati non sono affatto concordi, essi appaiono profondamente divisi sulla convenienza economica, sulla sicurezza sanitaria, sulla disponibilità di riserve di materiali radioattivi, sulla eliminabilità delle scorie radioattive, sulla prospettiva delle energie alternative […], sulla efficienza e correttezza delle forze politiche […] In Italia questo dibattito finora non c’è stato, e sui giornali vengono pubblicate poche notizie dei fatti che avvengono all’estero (ad esempio l’ultima del 16-12-76 di 1.326 ricercatori del CERN di Ginevra per la sospensione della costruzione di centrali al plutonio). Ciò è sintomo non solo di una eventuale chiusura corporativa dei gruppi scientifici competenti, ma anche e soprattutto di una restrizione […] della partecipazione democratica alle decisioni della politica nazionale [Ai docenti e ai ricercatori di fisica, 1977].

La lettera accompagnatoria rappresentava un invito a partecipare al dibattito, che in questo modo avrebbe potuto aprirsi oltre le mura del Parlamento.

Il periodico, attento alle crescenti manifestazioni di opposizione alla realizzazione di nuovi reattori, aveva fatto propria la missione di fornire, a un pubblico di lettori non esperto, gli strumenti critici necessari alla comprensione di una questione complessa, specialmente per i rispettivi risvolti sociopolitici, sanitari e ambientali. Le medesime mobilitazioni antinucleari venivano ritenute essere l’espressione di una volontà di difesa immediata, alimentata dalla mancanza di un’autentica discussione pubblica [Redazione, 1977].

Il desiderio di promuovere un confronto dialettico, che fosse il più trasparente e ampio possibile (‘di massa’), era pienamente conforme alle inclinazioni militanti e all’idea di ‘scienza aperta’ che il collettivo della rivista aveva abbracciato.

Nel giugno ’77, il periodico aveva ospitato un saggio di Amory B. Lovins – con commento introduttivo di Zorzoli [Zorzoli, 1977] – sul tema della transizione e delle alternative energetiche [Lovins, 1977]. A dicembre, aveva fatto seguito un ampio dossier tematico sulla centrale di Caorso, i cui lavori, dopo quasi un decennio di rallentamenti, difficoltà e contestazioni, si sarebbero finalmente conclusi nel maggio del ’78, quando il reattore fu collegato alla rete elettrica nazionale. Gli interventi sulla centrale piacentina, per la penna di Gianpiero Borella, Tibaldi e Claudio Tognali, erano stati occasione per denunciare il rischio di inquinamento radioattivo, l’assenza di un adeguato piano di emergenza in caso di incidente e infine la graduale militarizzazione del territorio, con consecutiva ipoteca sulle libertà individuali e disgregazione del tessuto sociale, che l’entrata in funzione dell’impianto avrebbe potuto determinare. Gli articoli avevano sollevato dure critiche all’operato dell’ENEL, accusato sia di inefficienza nei controlli sia di avere inaugurato il cantiere della centrale (1970) senza le necessarie autorizzazioni preliminari, giunte soltanto a lavori iniziati. Veniva, per di più, condannata l’abitudine al subappalto nella gestione delle opere pubbliche, spesso a discapito della sicurezza dei lavoratori [Borella, Tibaldi, Tognali, 1977].

Le pagine dei primi fascicoli del ’78 avevano accolto le riflessioni dell’economista francese Jean-Marie Chevalier [Chevalier, 1978] sui primi importanti segnali di crisi dell’industria elettronucleare – indotti da crescita delle spese di investimento iniziale, dilatazione dei tempi di costruzione, incertezza dei costi sociali – e di Gianni Silvestrini su imperialismo, approvvigionamento energetico e ricerca americana di fonti alternative [Silvestrini, 1978]. Era stata successivamente pubblicata un’ampia disamina critica sul Rapporto Rasmussen (WASH–1400, The Reactor Safety Study, 1975), la quale, oltre a documentare gli eventuali rischi che un reattore avrebbe potuto implicare, sottolineando l’incertezza gravante sui calcoli contenuti nello studio americano, aveva anche esaminato i danni a salute e ambiente generati dall’esercizio delle centrali cosiddette “provate” [Il rischio nucleare, 1978].

L’ampio numero tematico di aprile-maggio ’78, la cui copertina recitava «il nucleare: una scelta imposta», definiva quindi la sintesi di una riflessione critica avviata quattro anni prima. Nella nota introduttiva della redazione, preceduta da un editoriale di Marcello Cini sull’imposizione dall’alto, con la complicità del Partito comunista italiano, della scelta ‘imperialista’ nucleare [Cini, 1978], si può infatti leggere:

La costruzione di questa monografia – che occupa un numero di pagine quasi triplo rispetto a quello dei normali fascicoli di Sapere – ha impegnato tutto il collettivo di redazione in un lungo e complesso sforzo di chiarimento delle posizioni politiche di fondo, in una ricerca di dati spesso difficilmente reperibili, in una analisi e in un confronto delle informazioni, per giungere a questo insieme di contributi, la cui sostanza – pur nelle differenze di accento o anche di giudizio […] – è condivisa da tutti. Riteniamo che il tempo (oltre un anno) richiesto da questo lavoro sia giustificato dal carattere articolato della monografia […] dalla documentazione scientifica e tecnica e politica che intendono fornire al movimento strumenti di conoscenza e di analisi indispensabili per una efficace mobilitazione. Siamo convinti che questa mobilitazione sia ancora oggi possibile e necessaria […] abbiamo cercato di fornire la massima quantità di informazioni e di riferimenti per rendere possibile ai lettori la ricostruzione delle motivazioni che stanno alla base della scelta nucleare – una scelta, come documentiamo, imposta dall’imperialismo e globalmente negativa […] [Redazione, 1978].

L’intervento in apertura di Cini accusava la nuova versione del PEN, approvata dal CIPE il 23 dicembre ’77 [CIPE, 1977], di avere conferito potere eccessivo all’ENEL. La revisione del piano energetico aveva, di fatto, reso più flessibili i termini della mozione votata dal Parlamento il precedente 5 ottobre. L’atto di indirizzo politico aveva avanzato la proposta di ridimensionamento del numero di centrali che avrebbero dovuto essere costruite entro la metà degli anni Ottanta:

La mozione indicava la necessità di scendere dalle 20 inizialmente proposte a quattro (da iniziare subito) più quattro (per le quali avviare le procedure di gara), lasciando al governo la possibilità di esercitare l’opzione per la costruzione di altre quattro unità dopo una ulteriore consultazione del parlamento [Cini, 1978, p. 2].

Tuttavia, notava Cini, il PEN del ’77 attribuiva al solo ente di Stato per l’energia elettrica la responsabilità ultima di stabilire concretamente quante nuove unità realizzare e dove collocarle, nonostante la legge 393/1975, invero causa di dissidi tra autorità centrale e neoistituiti poteri regionali [Dente, 1978], avesse introdotto il vincolo di consultazione degli enti locali. Anche Laura Conti, nelle valutazioni in coda, riteneva che il ‘potere locale’ fosse stato esautorato [Conti, 1978].

Il nuovo piano energetico sembrava pertanto ignorare le rivendicazioni di amministrazioni territoriali, movimenti sociali, istituzioni scientifiche e comitati cittadini che, ormai numerosi, seguitavano a opporsi alla costruzione dei reattori di cui si erano principiate le procedure di appalto. Emblematiche le mobilitazioni in Molise, Lombardia ed Emilia Romagna, dove – scriveva Cini – le comunità locali non si erano affatto mostrate più malleabili rispetto alla popolazione di Montalto di Castro [Cini, 1978, p. 3].

L’imposizione autoritaria della scelta nucleare veniva sostanzialmente ricondotta all’atteggiamento di ENEL e Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato che, agitando lo spettro del buco energetico, soffocavano qualsiasi suggerimento di revisione critica del programma nucleare nazionale. Cini condannava la scelta – anch’essa forzata – ‘della classe dirigente italiana’ [sic] di volere uniformare la filiera dei reattori alla sola tecnologia statunitense ad acqua leggera (PWR, Westinghouse), subordinando così ulteriormente lo sviluppo tecnologico e industriale del Paese alle multinazionali americane e al loro modello di approvvigionamento energetico. La volontà di concentrare la crescita dell’industria nucleare su un unico tipo di reattore aveva riacceso il dibattito sulle filiere e sull’esigenza di mettere a frutto le competenze maturate attraverso il prototipo nazionale ad acqua pesante CIRENE. L’animato confronto industriale sulle opportunità offerte dallo sviluppo di una monofiliera, si riteneva figurasse tra i fattori responsabili delle difficoltà tecniche che continuavo a pesare sul settore [De Nard, Solaini, Tognali, 1978, p. 30].

Secondo Cini, era perciò fondamentale perseverare nelle iniziative di informazione pubblica, affinché i cittadini, più consapevoli delle incertezze gravanti sui propositi di crescita nucleare, fossero in grado di meglio discernere le potenzialità di strategie di sviluppo alternative. Egli notava che la costruzione delle prime otto nuove unità, ognuna da 1.000 MWe, avrebbe richiesto almeno dieci anni e avrebbe potuto compensare il consumo complessivo di petrolio al massimo del 5-6%: meno della metà rispetto a ciò che, in tempi più brevi, avrebbe potuto essere garantito da tecnologie alternative più semplici, ‘non pericolose’ [sic] e decentrate, affiancate da scelte politiche orientate alla riduzione degli sprechi. Gli investimenti sarebbero stati presumibilmente inferiori e avrebbero generato occupazione in misura maggiore.

Considerazioni in assonanza ricorrevano nell’articolo successivo di Bologna, Cesareo e Massimo Pinchera [Bologna, Cesareo, Pinchera, 1978]. Gli autori rifiutavano l’idea secondo cui il nucleare potesse essere classificato come ‘energia di transizione’, soppesandone, da una parte, il considerevole impegno di capitale iniziale – di cui, si affermava, l’Italia non disponeva – dall’altra, il vincolo dettato da investimenti di lungo periodo.

I saggi del dossier ribadivano, nel complesso, quella linea editoriale, scettica verso il programma nucleare di governo e per gradi incline alle rivendicazioni movimentiste, sviluppata dai primi fascicoli della direzione Maccacaro. L’opzione nucleare veniva problematizzata nel più ampio contesto delle tendenze internazionali, dando spazio anche alle voci critiche del sindacato francese Confédération française démocratique du travail (CFDT), che enfatizzavano gli intrecci tra usi civili e militari dell’atomo [Laponche, 1978] [Boudouresques, 1978]. Non veniva del resto ignorata la relativa immaturità del tessuto industriale italiano, denunciando l’ancora modesto sviluppo del settore elettromeccanico e l’oligopolio idroelettrico, ritenuto responsabile dei ritardi sofferti dalla ricerca in materia di tecnologie alternative [Becchi Collidà, 1978].

I contributi del fascicolo palesavano un giudizio perlopiù negativo verso l’industria elettronucleare. La messa in opera di nuove unità avrebbe implicato uno sfruttamento aggressivo delle risorse territoriali, riducendo le aree di insediamento nucleare a mero ‘capitale fisso’ e vincolando lo sviluppo di ampie porzioni di territorio per periodi di tempo lunghi, specialmente se si fossero valutate anche le fasi di decommissioning. Le economie locali sarebbero state pesantemente condizionate [Bologna, Cesareo, Pinchera, 1978, p. 10] [Indovina, Vittadini, 1978]. Si aggiungeva, poi, la mancanza di soluzioni adeguate al trattamento e al condizionamento dei rifiuti radioattivi. Le ricerche sulla vetrificazione delle scorie, condotte in partenariato da Agip nucleare e CNEN – si affermava – erano allo stadio sperimentale, mentre gli impianti di riprocessamento del combustibile irraggiato venivano giudicati immaturi:

L’impianto di Windscale in Gran Bretagna è quello che nel passato ha soddisfatto la gran parte delle esigenze italiane in fatto di ritrattamento del combustibile scaricato dai reattori. Attualmente nessun paese è propenso al trattamento per conto terzi ed in ogni caso il servizio prevede la restituzione al cliente delle scorie radioattive condizionate […] È chiaro che per attuare un programma elettronucleare sarebbe necessario investire ingenti capitali in questa fase del ciclo. Attualmente esistono dei piccoli impianti pilota: Eurex a Saluggia (VC) e ITREC a Rotondella […] È stata acquisita anche una licenza Saint Gobain [gruppo industriale francese, N.d.A.] sulla bitumazione: l’impianto dovrebbe essere costruito accanto all’Eurex, ma la sua utilità è molto discussa [De Nard, Solaini, Tognali, 1978, p. 34].

Si osservava, inoltre, che in attesa di un deposito nazionale o comunitario, preventivato fin dagli anni Sessanta, i rifiuti radioattivi, di cui si stimava un sensibile incremento stando alle ipotesi di crescita nucleare, erano – e avrebbero continuato a essere – stoccati in ‘obitori’ [sic] provvisori, aumentando così il rischio di una loro possibile dispersione ambientale per danneggiamento o corrosione dei fusti di contenimento [Tognali, 1978, p. 126].

Gli articoli Industria nucleare: struttura, produzione e ricerca [De Nard, Solaini, Tognali, 1978] e Le scorie?… nel Mezzogiorno [Orioli, 1978] denunciavano le difficoltà di cui soffriva la ricerca italiana sulle fasi finali del ciclo del combustibile nucleare, segnalando il pericolo di saturazione delle piscine di raffreddamento ENEL [De Nard, Solaini, Tognali, 1978, p. 34] e le lacune del contestato “Progetto di piano quinquennale 1973–77” del CNEN che, tra le differenti azioni, annunciava la realizzazione di un “cimitero nazionale di rifiuti radioattivi” presso il Centro della Trisaia (Rotondella, Basilicata) [Orioli, 1978, p. 136].

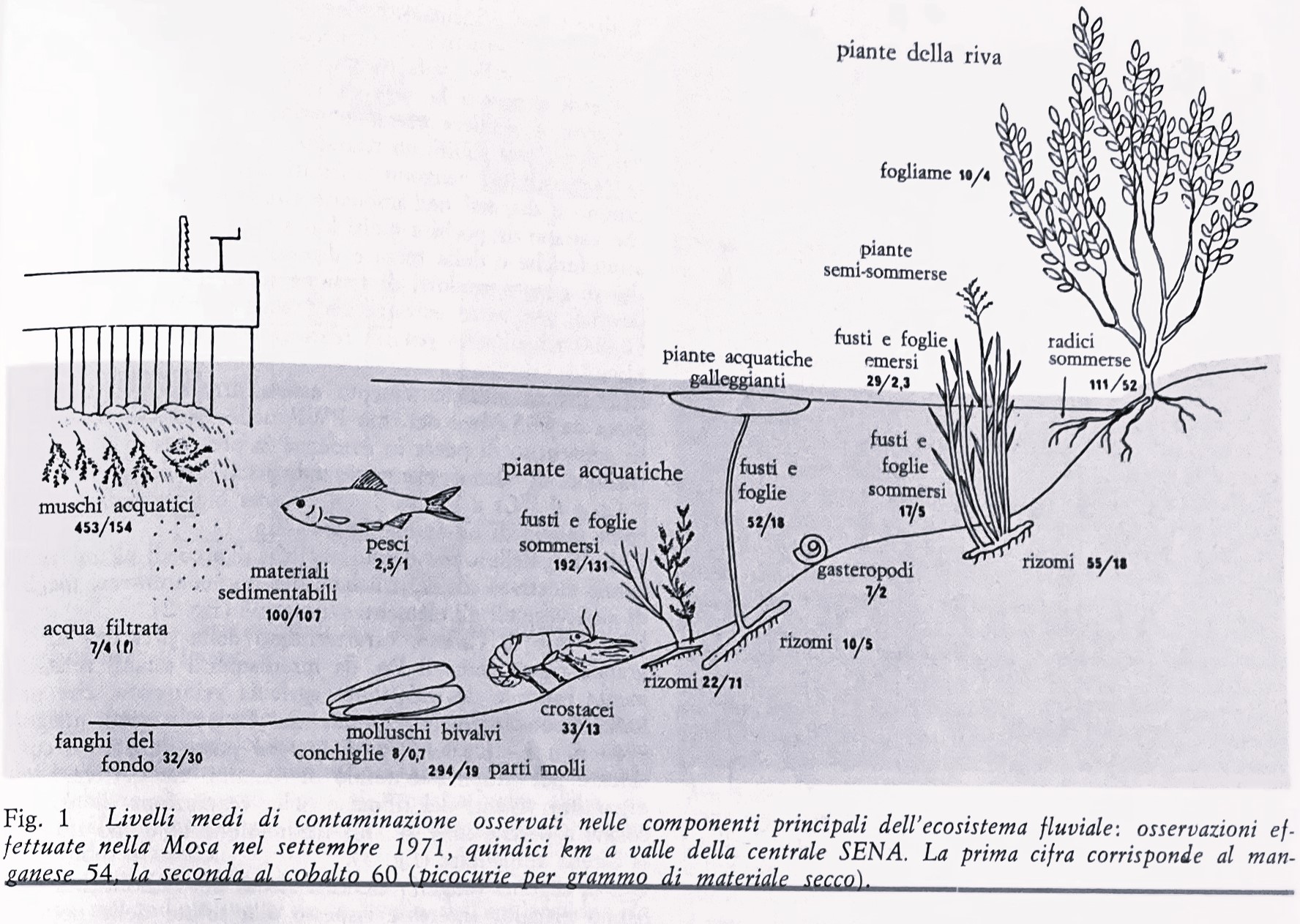

Infine, i contributi, tra gli altri, di Indovina, Vittadini, Tognali, Mattioli e Bettini approfondivano gli impatti ambientali delle centrali, con riferimento tanto al pericolo di inquinamento radiologico durante l’intero ciclo del combustibile, quanto agli stress termici, salini e di portata di cui avrebbero potuto soffrire i corpi idrici, indispensabili al funzionamento del sistema di raffreddamento dell’impianto e allo smaltimento del calore residuo. Gli effetti dell’inquinamento termico avrebbero potuto ripercuotersi in modo gravoso sugli ecosistemi marini, fluviali o lacustri, nonché sulle condizioni microclimatiche delle aree di insediamento, potendo al contempo compromettere attività produttive, turistiche e agricole compresenti [Indovina, Vittadini, 1978, p. 116] [Tognali, 1978] [Binel, Mattioli, 1978] [Bettini, Caniglia, 1978]. Eloquenti, a riguardo, le proteste dei risicoltori a Trino Vercellese, dove Regione Piemonte aveva dato il proprio assenso alla realizzazione di una seconda unità [Marietti, Mattioli, Scalia, 1978, p. 6].

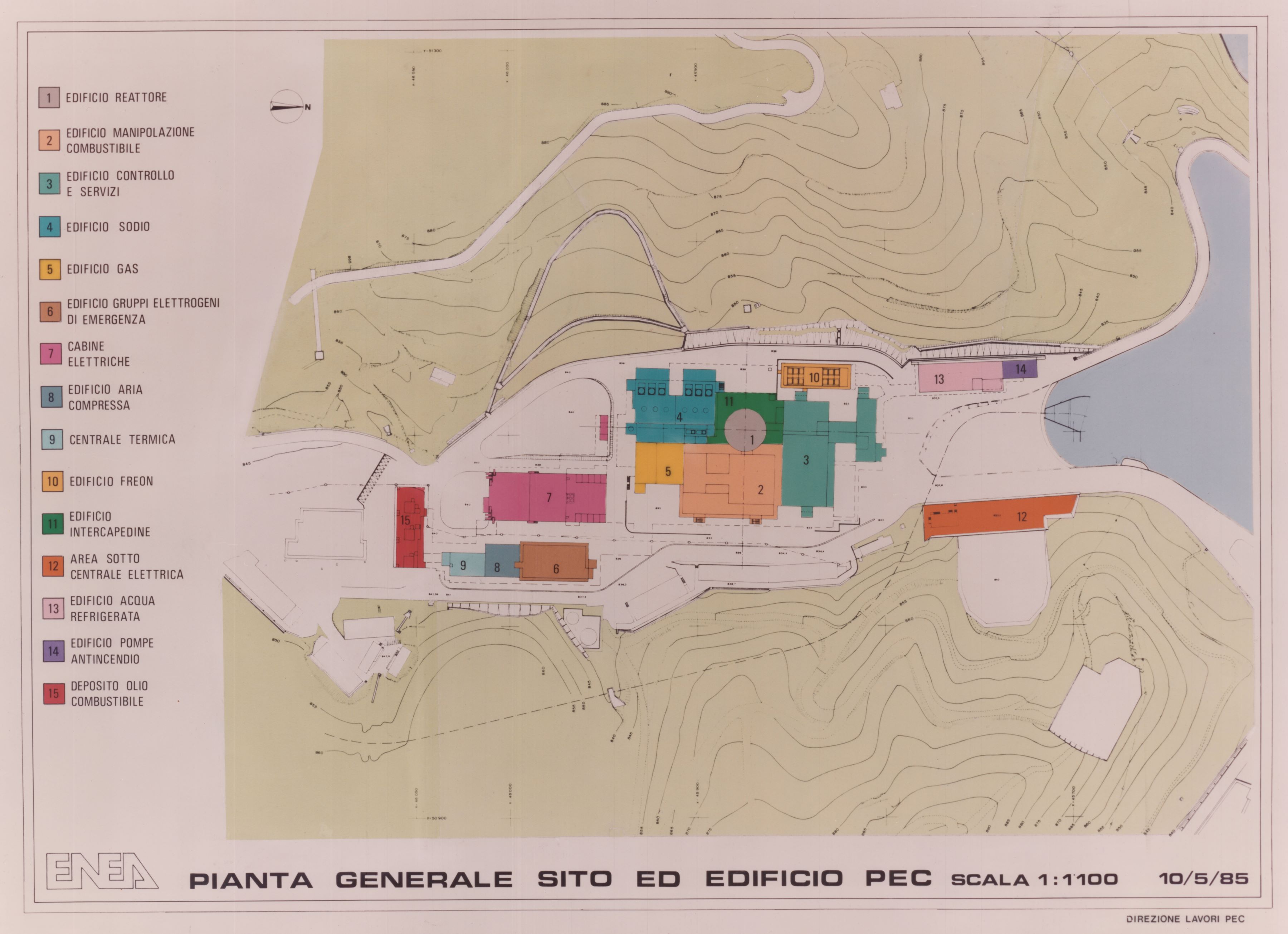

Anche lo sviluppo dei reattori veloci, sebbene ritenuto promettente poiché, in prospettiva futura, in grado di produrre più combustibile nucleare di quello consumato, non era esente da critiche. Risaliva a pochi mesi prima la notizia che il CNEN e la NIRA (Nucleare italiana reattori avanzati, società del gruppo FINMECCANICA) avessero costituito un consorzio (COREV) con la finalità di coordinare le attività nazionali nel campo dei rettori veloci raffreddati al sodio. L’Italia sosteneva la ricerca sui reattori veloci dagli anni Sessanta. Nel 1964, in virtù di un contratto di associazione con l’EURATOM, la Commissione direttiva del CNEN aveva disposto il Progetto reattori veloci, la cui approvazione definitiva, nel ’66, aveva decretato la realizzazione di due strutture sperimentali finalizzate alla messa in opera di un ‘reattore veloce prototipo’: un impianto per test su elementi di combustibile e una stazione di collaudo per scambiatori intermedi e generatori di vapore a sodio. Il 23 marzo 1970, il CNEN aveva di conseguenza siglato un contratto con SNAM–Progetti (gruppo ENI) e ITALIMPIANTI (Società italiana impianti di IRI-FINMECCANICA) per l’attuazione del prototipo PEC (Prova Elementi di Combustibile), avente potenza massima di 140 MWt e idoneo alla sperimentazione di nuovi tipi di combustibile al plutonio. Il reattore, negli anni Settanta in fase di costruzione nel cuore dell’Appennino tosco-emiliano, sulle sponde del lago del Brasimone (Bologna), era stato al centro di aspre contestazioni, animate soprattutto dal Coordinamento antinucleare di Bologna e dai comitati antinucleari toscani:

L’assurdo spreco rappresentato dal PEC […] nell’ambito della cooperazione italo-franco-tedesca sui reattori veloci, è contestato […] ma il CNEN ha la piena alleanza del sindaco comunista di Camugnano (il comune del Brasimone): iniziata molti anni fa sotto la protezione del DC Salizzoni, la centrale non ha tutte le carte in regola dal punto di vista della stabilità geologica […] [Marietti, Mattioli, Scalia, 1978, p. 6].

Il PEC era contestato per i rischi ambientali che avrebbero potuto derivare innanzitutto dalla sua collocazione: a pochi chilometri dall’autostrada del Sole e dalla rete ferroviaria, a oltre 800 metri di altitudine, a monte di tre prese d’acqua dell’acquedotto bolognese e in una zona dichiarata sismica. L’ubicazione del sito avrebbe potuto dunque ostacolare il trasporto del materiale radioattivo. Per di più, avrebbe potuto rappresentare un problema in caso di incidente.

Nel febbraio 1978, il Parlamento europeo indicava nello sviluppo della filiera autofertilizzante una via più che promettente verso la maggiore indipendenza energetica europea. Eppure, secondo Lorenzo Vizigno, tanto entusiasmo non avrebbe eliminato la minaccia della proliferazione; anzi, il ciclo dei breeder, dipendendo dal ritrattamento del combustibile esausto, ne avrebbe accresciuto il rischio, inaugurando una pericolosa ‘economia del plutonio’ [sic]. In aggiunta, la tecnologia FBR (Fast Breeder Reactor) era ancora lontano dal raggiungere la maturità commerciale e i prototipi in funzione avevano, in diverse occasioni, manifestato malfunzionamenti e problemi di sicurezza [Vizigno, 1978].

Le affermazioni – a sigillo – di Tognali consentono di riassumere la posizione di fondo di Sapere sulla questione nucleare:

Per concludere […] ci interessa far notare come il ciclo del nucleare sia oggi di gran lunga il maggior responsabile dell’inquinamento radioattivo dell’acqua, dell’aria e di tutto l’ambiente naturale e partecipa con un grosso contributo all’inquinamento di tipo tradizionale [termico e chimico, N.d.A.] [Tognali, 1978, p. 124].

Facevano da contraltare i modesti finanziamenti al Progetto finalizzato energetica del CNR, sottoprogetto energia solare: 700 milioni di lire nel ’77 e poco più di 2 miliardi nel ’78 [Ratto, Scudo, 1978]:

Nel settore del solare sono occupati in Italia poco più di 200 ricercatori e tecnici spesso poco qualificati, molti dei quali continuano ad occuparsi anche di altri argomenti di ricerca e per di più polverizzati in piccole unità di ricerca […] poco collegate tra loro, spesso prive di strutture scientifiche di appoggio […] [Ratto, Scudo, 1978, p. 7].

La chiara presa di posizione avversa alla politica nucleare di governo veniva ulteriormente esplicitata nel consecutivo lavoro monografico sulle energie rinnovabili e nell’ampia inchiesta di apertura al numero di dicembre 1978 sul movimento antinucleare, di cui non si nascondevano i limiti e le contraddizioni. Quest’ultimo dossier maturava sulla scia del dibattito, promosso e organizzato da Sapere il precedente 7 ottobre a Milano, tra comitati di lotta antinucleare, sopraggiunti nel capoluogo lombardo, e i rappresentanti di alcuni Consigli di fabbrica (NIRA-Ansaldo di Genova, Agip nucleare di Milano e, a titolo personale, un delegato della Breda Termomeccanica di Milano).

L’approfondimento dedicato al movimento antinucleare suggellava le dimissioni dal consiglio di direzione (collettivo redazionale) di Zorzoli, da mesi in disaccordo con la redazione, incolpata di aver abbracciato un fazioso «antinuclearismo di maniera», che «impediva al lettore […] di formarsi da solo e sulla base di documentate posizioni alternative una opinione in materia» [corsivo nel testo; Zorzoli, 1979].

Il periodico veniva accusato di aver adottato una linea incoerente con la professata volontà di aperto confronto su una questione controversa:

Come voi sapete, alla fine del 1977 sono uscito dalle strutture di direzione della rivista proprio in seguito a gravi dissensi sul modo con cui si stava preparando un articolato intervento sui problemi energetici. Di comune accordo abbiamo convenuto di non pubblicizzare la cosa, per cui il mio nome è semplicemente scomparso dal nuovo organo direzionale (il collettivo di redazione) entrato in funzione all’inizio del 1978. Gli interventi successivamente comparsi hanno nell’insieme confermato i miei timori […] Poiché appunto non è più questione di divergenze di opinioni soltanto […] sono costretto a chiedere che il mio nome sparisca anche dall’elenco di coloro che “collaborano alla impostazione di questa rivista” [Zorzoli, 1979].

La lettera di dimissioni era tallonata dalla replica del collettivo di redazione, secondo cui il ‘personalismo’ [sic] di Zorzoli nella richiesta di essere l’unico curatore dello speciale sulle scelte energetiche riaffermava il principio «del ruolo dominante dell’esperto»: ciò «contrastava […] con l’ispirazione di base della nuova serie». Il collettivo rispondeva alle accuse di faziosità ribadendo quella ‘filosofia’ che aveva ispirato la linea editoriale della rivista dal ’74: dare voce alle realtà di base e a «coloro che solitamente vengono esclusi o tenuti a margine del “discorso” sulla scienza e sui suoi rapporti […] politici e sociali».

L’esperienza militante di Sapere si concludeva nei primi anni Ottanta. Il numero di gennaio-febbraio 1980 pubblicava un articolo sulle difficoltà irrisolte nella gestione dei rifiuti radioattivi [Tosi, 1980]. Nel mese di dicembre, il giornale dedicava un ampio dossier critico alla Conferenza nazionale sulla Sicurezza Nucleare (Venezia, 25-27 gennaio 1980), bollata come ‘convegno governativo’. Promosso dal dicastero dell’industria all’indomani del clamore internazionale suscitato dall’incidente di Three Mile Island (1979) e del rapporto, anch’esso biasimato, della Commissione consultiva nazionale sulla sicurezza dei reattori, il congresso di Venezia falliva nello sforzo di allargare il consenso pubblico verso l’atomo civile [Sapere, 1980].

La corposa monografia sul problema irrisolto dell’efficienza energetica veniva seguita da un documentato reportage – Garigliano: l’inquinamento da centrale – sulla sicurezza e sulle probabili conseguenze sanitarie e ambientali del reattore di Sessa Aurunca. L’inchiesta ripercorreva la storia controversa della centrale del Garigliano, soffermandosi sia sui diversi incidenti e sull’assenza di adeguate misure di prevenzione antisismica – criticità, queste ultime, che avevano sancito il definitivo spegnimento dell’unità nell’agosto 1978 – sia sulla maggiore incidenza di casi teratologici riscontrati nei capi di bestiame degli allevamenti limitrofi [Cristaldi, Petteruti, 1981]. L’impianto di Sessa Aurunca aveva funzionato complessivamente per «meno di quindici anni (è ferm[o] da quasi tre)», generando solo «(produzione netta) 11.705 miliardi di chilowattora. Molto al di sotto di qualsiasi possibile previsione» [Poggio, 1981, p. 10]. La lista di incidenti e avarie, desumibile dal rapporto della Direzione sicurezza nucleare e protezione sanitaria del CNEN (discusso da Andrea Poggio nell’articolo), era piuttosto consistente [CNEN, 1980]. Tra i più allarmanti, si elencava quello del febbraio 1970, quando, a seguito di un arresto del reattore, il sistema di raffreddamento di emergenza non era entrato in funzione, esponendo il nocciolo al rischio di fusione (evitata). Nel marzo 1972 e nuovamente nel 1976, il sistema di smaltimento dei gas incondensabili era stato interessato da esplosioni, innescate da miscele di idrogeno e ossigeno radiolitico, che erano state responsabili di rilasci radioattivi in atmosfera. Aggiungeva, inoltre, Poggio:

Ma ancora più preoccupanti sono i ritardi con cui vengono pubblicati i dati sulla radioattività ambientale. Gli ultimi risalgono al 1974 e sono stati resi pubblici solo nel 1978 […] ne risulta un quadro allarmante nel quale la centrale del Garigliano appare come una delle più inquinanti di tutta Europa, in particolare per quel che attiene alle emissioni gassose di Kr85, Kr87, Kr88, Xe133, Xe135, Xe138 e negli effluenti liquidi Cr51, I131, Cs134 […] Il 14 e 15 novembre 1980 il fiume Garigliano va in piena … Nel tardo pomeriggio di lunedì 24 novembre (dieci giorni dopo!) […] giunge un telegramma al sindaco di Castelforte in cui si annuncia l’allagamento di un sotterraneo e la fuoriuscita di acqua contaminata […] l’allagamento avrebbe interessato i locali in cui vengono stoccati i contenitori delle resine radioattive […] Durante l’alluvione […] l’edificio di contenimento si è fessurato e l’acqua di falda ha cominciato ad entrare […] Oltre al Cesio-137 sono stati trovati anche altri radionuclidi […] [Poggio, 1981, p. 13].

I contributi sulla centrale del Garigliano cadenzavano le fasi conclusive dell’esperienza militante.

Conclusioni

Nel corso degli anni Ottanta, subentrata la nuova direzione di Carlo Bernardini, Sapere muterà la propria linea editoriale e, pur dedicando – in una fase di nuova escalation della Guerra fredda – ampio spazio all’urgenza di un accordo internazionale sul disarmo, nondimeno manifesterà apertura verso gli usi pacifici dell’atomo, sostenendo l’importanza del nucleare civile.

L’intenzione della rivista, nella fase militante e collettiva degli anni Settanta, fu certamente quella di voler colmare una lacuna, provocata – come affermava la nota introduttiva allo studio critico sul Rapporto Rasmussen – da una carenza di cultura nucleare:

Siamo stati indotti a intraprendere questo lavoro […] dalla constatazione di una crescente esigenza, da parte della popolazione, di informazioni organiche e articolate sulla questione nucleare. Un’altra ragione sta nella constatazione di una sorprendente disinformazione delle autorità destinate a prendersi la responsabilità di simili scelte su argomenti importanti quali la sicurezza. Questa generale carenza di “cultura nucleare” è certamente anche dovuta alla insufficienza tecnica della pur numerosa pubblicistica divulgativa esistente, alla mole dei documenti fondamentali, alla loro scarsa diffusione e al loro contenuto spesso di difficile comprensione. La cosa in sé potrebbe anche non essere grave, se non capitasse in un momento nel quale il paese deve decidere se intraprendere la via dell’energia nucleare intensiva. [gli] sforzi […] richiesti […] per mettere in opera un sistema energetico nucleare sono […] tali da rendere incredibile la possibilità di un successivo ripensamento […] [Il rischio nucleare, 1978, p. 4].

Sapere, in rispondenza alla rivendicata idea di ‘scienza aperta’, volle pertanto circoscrivere un’agorà di confronto collettivo e democratico, benché certamente ‘partigiano’, su un tema, controverso e stringente, dell’attualità scientifica. La questione nucleare, a causa delle possibili ricadute socioeconomiche, politiche e ambientali, non poteva restare confinata al solo expertise tecnico-scientifico. Il collettivo redazionale riconobbe nelle istanze movimentiste una richiesta pubblica di informazione più trasparente, accessibile e alternativa a quella giudicata apodittica, top-down, rassicurante e acritica offerta dagli organici tecnici dello Stato (ENEL e CNEN). Cercò di adempiere, così, al difficile ruolo di ‘contro perizia’.

Il periodico sposò la convinzione che dovesse essere responsabilità della collettività intera decidere se accettare o rifiutare – e a quali condizioni – i rischi derivanti dagli usi industriali dell’atomo; ovvero stabilire se l’energia atomica dovesse figurare nel mix delle possibili alternative e, nel caso di risposta affermativa, se come soluzione transitoria o definitiva.

I diversi contributi ospitati dalla ‘nuova serie’, in più occasioni, avevano ammonito che tra le criticità della ‘via nucleare’ vi fosse inoltre quella di asservire la produzione nazionale di energia elettrica a un modello di approvvigionamento ad alta intensità di capitale e centralizzato, pertanto: rigido e irreversibile. La linea editoriale adottata dalla rivista suggeriva, diversamente, che un sistema energetico decentralizzato e ad alta intensità di manodopera avrebbe potuto garantire più flessibilità, anteponendo la sicurezza delle comunità alle priorità della sola crescita industriale:

Solo questa via decentrata prudente e fertile permetterà di innescare concretamente il nuovo orientamento della crescita nei paesi industrializzati europei in un senso più conforme agli interessi dei loro lavoratori e della loro popolazione […] [Laponche, 1978, p. 93].

È dunque nella cornice tratteggiata da simili riflessioni e dal contesto ‘movimentista’ del decennio, che Sapere inscrisse il confronto sulla questione nucleare. Discutere di energia significava misurarsi anche con la crisi dell’occupazione, il modo capitalistico di produzione e il consequenziale sfruttamento intensivo delle risorse; senza dimenticare, il ruolo che le ‘classi lavoratrici’ avrebbero potuto svolgere nel controllo pubblico delle scelte energetiche e il delicato equilibro tra ‘industria, ambiente e territorio’, verso il quale lo stesso Maccacaro aveva manifestato notevole sensibilità.

La rivista denunciava infine l’assenza di un confronto paritetico tra cittadini, comunità scientifica e Governo. Scienza e prassi governativa sembravano procedere indipendentemente l’una dall’altra. L’informazione pubblica, eludendo un dialogo aperto con le parti sociali, si piegava alle esigenze della volontà politica. Problematicità, queste, da cui anche il periodico – a ben vedere – non fu del tutto esente. Le dimissioni di Zorzoli e il dissidio interno che ne emerse sono, a riguardo, eloquenti.

La rassegna degli articoli discussi nella presente disamina consente quindi di delineare un interessante spaccato storico, utile anche in prospettiva diacronica. Offre infatti spunti di riflessione su alcune criticità che tuttora potrebbero gravare sull’eventuale rinascita dell’atomo civile in Italia e in Europa: un tema verso il quale la necessità di promuovere la transizione verso sistemi energetici a basse emissioni di carbonio ha riacceso un forte interesse.